事業所・関連施設

原子力事業本部

原子力事業本部

ふるさと再発見

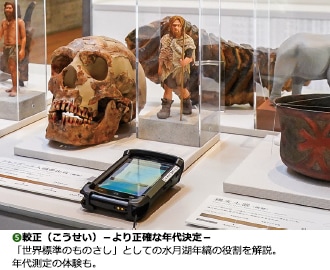

水月湖の底に積み重なった縞(しま)模様の7万年分の堆積物「年縞」は、化石や遺物の年代を測定する「世界標準のものさし」として国際的に認められている。

今秋、若狭町にオープンした福井県年縞博物館では長さ45mにわたる年縞の実物を展示。

お隣の若狭三方縄文博物館と合わせて歴史のロマンにふれてみてはいかがだろう。

福井県年縞博物館

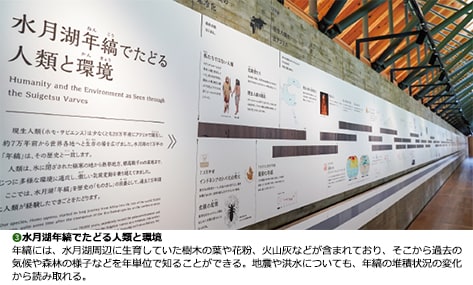

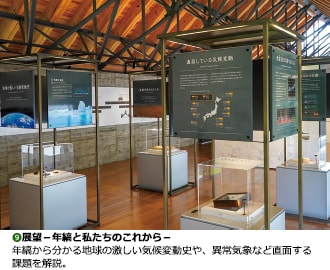

メインの展示物は、連続した年縞では世界一長い7万年分・45mの実物標本。水月湖の湖底からボーリングで深く垂直に掘り出した年縞(その形成の始まり〔約7万年前〕~現在〔2017年〕)を、極薄にスライスして横置きに並べ、光を当てて縞模様を浮かび上がらせ、ステンドグラスのように展示。年縞ギャラリーの反対側では、年縞に記録された過去7万年の出来事や人類史を解説している。館内にはスタッフが常駐し、見学者の質問にも分かりやすく説明。同博物館は、気候変動や自然災害を身近な問題としてとらえ直す機会を与えてくれる。

詳しくはコチラ。

年縞とは?

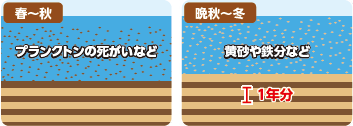

水月湖の湖底では、春~秋にかけて土やプランクトンの死がいなどが降り積もって黒っぽい層ができ、晩秋~冬にかけては鉄分や大陸からの黄砂などで白っぽい層ができる。毎年堆積するこの明暗一対の縞模様が年縞。水月湖年縞は、1年で平均0.7㎜の薄さで推積している。

水月湖は奇跡の湖

水月湖は、好条件がそろって7万年にわたり年縞が形成された奇跡の湖。その好条件とは、①直接流れ込む大河川がなく、水深も深いため(現在34m)、大雨などで湖底がかき乱されない。②水深の深いところは酸素がなく、生物がいないため、年縞がかき乱されない。③水月湖周辺は沈降し続けているため、堆積物で湖が埋まることがない。これら恵まれた環境のもとで、年縞が形成され続けてきた。

若狭三方縄文博物館

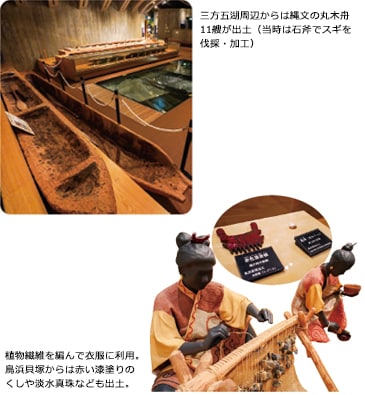

若狭町の鳥浜貝塚の発見は、従来の縄文の原始的なイメージを大きく変えるきっかけに─。その食生活の豊かさとともに、土器や編まれた布、漆塗りの櫛などの出土遺物からは、縄文人が高い美意識を持っていたことが分かる。縄文時代の人々は、森・山・海・湖・川といった自然と共生し、そこから得られる水や食物、木、石などの資源を活用、自然界に循環させて暮らした。若狭三方縄文博物館は、「縄文のタイムカプセル」と呼ばれる鳥浜貝塚をメインに、縄文時代の技術や暮らしの展示を通して、現代人に多くのメッセージを届けている。

詳しくはコチラ。

福井県年縞博物館や若狭三方縄文博物館がある縄文ロマンパークの西側、三方湖畔に面した道の駅。梅の加工品などバラエティーに富んだ特産品販売所のほか、観光案内所には案内人が配置され、宿泊や観光などのきめ細かい情報を提供。望遠鏡を備えた自然観察棟では、ラムサール条約に登録された三方五湖の自然や水鳥などの観察が楽しめる。自由に利用できるウッドデッキからは、目の前に風光明媚な三方湖が広がる。

【問い合わせ先】(一社)若狭三方五湖観光協会

若狭町鳥浜122-31-1(道の駅 三方五湖内)  0770-45-0113 http://www.wakasa-mikatagoko.jp/

0770-45-0113 http://www.wakasa-mikatagoko.jp/