事業所・関連施設

原子力事業本部

原子力事業本部

越前若狭探訪

▲山川登美子 (左写真は17歳当時)

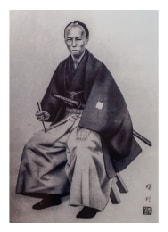

登美子の父・貞蔵(幕末期に撮影した写真をもとにした肖像画)。帰宅すると、家中がしんと静まり返ったという厳格な父親だった。

山川家住宅は、平成19年から山川登美子記念館として公開され、生前の身の回り品や歌稿などを展示している。登美子が若くして肺結核で亡くなる数年前(明治40年頃)に建て替えられた家だが、以前の間取りと同様の造りで、登美子が生まれ育った明治期の雰囲気を留めている。

▲山川登美子記念館の展示室。琴や櫛など愛用した品々、登美子の歌に与謝野鉄幹が添削を加えた歌稿、文芸雑誌『明星』、歌集『恋衣』などを展示

▲山川駐七郎のもとへ嫁ぐ登美子に、貞蔵が与えた山川家伝来の短刀(室町時代の作)

小浜出身の山川登美子(とみこ)(1879~1909)は、与謝野(よさの)晶子(あきこ)とともに明治期の明星(みょうじょう)派を代表する歌人。登美子(戸籍とみ)は、明治12年7月19日、遠敷(おにゅう)郡竹原(たわら)村(現小浜市)で父貞蔵(ていぞう)、母ゑ(え)いの四女として生まれた。

山川家は、小浜藩の重臣の家柄で、明治維新で貞蔵は、幕府軍についた小浜藩の命運を担い、官軍側との交渉に当たったとみられるほどの人物。のちに小浜における第二十五国立銀行の創設に尽力し、頭取を務めた。

山川家住宅は、今も明治期のたたずまいのまま現存している。白い妻壁の母屋、当主と賓客用の主玄関、登美子が闘病生活を送った離れなど、その歌の世界が浮かび上がってくる。

紅梅にあわ雪とくる朝のかど

わが前髪のぬれにけるかな

貞蔵は武士気質の気難しい人物だったが、とりわけ登美子を慈しみ女子教育にも進歩的だった。登美子は15歳で親元を離れ、大阪の親戚宅から梅花(ばいか)女学校に通った。その頃から雑誌などに短歌の投稿を始めている。明治33年に文芸雑誌『明星』が創刊され、与謝野鉄幹(てっかん)、晶子らと交遊を深めるなかで、登美子の才能は磨かれていった。晶子と登美子は鉄幹を敬愛するとともに、恋心を抱いていく。

あたらしくひらきましたる歌の道に

君が名よびて死なんとぞ思う

貞蔵は、娘の幸せな結婚を願う親心から、山川家の本家筋に当たる山川駐七郎(とめしちろう)との縁談を進めた。もとより貞蔵の命に逆らうことなどできず、21歳で結婚するが、わずか2年で夫を肺結核で亡くし、自らも病魔に侵された。登美子の生前唯一の歌集『恋衣(こいごろも)』(与謝野晶子、増田雅子との合著)は、夫の死後、教師を目指して上京し、日本女子大に在学中に刊行された。その第1首目―

髪ながき少女(おとめ)とうまれしろ百合に

額(ぬか)は伏せつつ君をこそ思へ

登美子の歌には、気品と清楚(せいそ)さ、その裏に秘めた熱く強い思いがある。

病魔は徐々に進行し、夫の死去から3年後、病床に就く。命が尽きるのを待つような日々の中で、登美子は歌を詠むことを支えとし、歌境は孤独と深みを増していく。

灰色のくらき空より雪ふりぬ

わが焚く細き野火を消さむと

後世(ごせ)は猶今生(なおこんじょう)だにも願はざる

わがふところにさくら来てちる

明治41年1月、貞蔵は73歳で死去、登美子は最愛の父、庇護(ひご)者を失う。それから1年余りのち、明治42年4月15日、29歳の短い生涯を閉じた。登美子が死の2日前に詠んだ辞世の歌―

父君に召されていなむとこしへの

春あたたかき蓬莱(ほうらい)のしま

登美子(法名・登照院妙美大姉)の墓は、発心寺(ほっしんじ)(小浜市伏原)の山川家墓所、貞蔵の墓のすぐ近くにある。

▲父危篤の知らせを受けて小浜に戻った登美子が、1年余り病床に就き、息を引き取った山川家の離れ座敷。辞世の歌は、亡くなる2日前に病床の登美子が筆を執って記した。

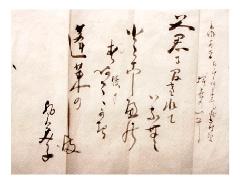

▲辞世の歌「父君に召されていなむとこしへの春あたたかき蓬莱のしま」

【参考文献】「山川登美子と明治歌壇」(白崎昭一郎著・平成8年発行)、「図録山川登美子 その生涯・こころの歌」(「若狭を謳う」実行委員会・福井県立若狭図書学習センター・平成12年発行)

【取材協力】小浜市教育委員会文化課、山川登美子記念館