事業所・関連施設

大飯発電所

大飯発電所

おおい町の語り部たち

あみだの前 |

|

| |||

|

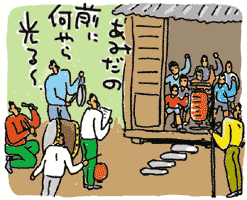

青少年と老壮年があみだ堂で大らかに問答 |

|

「あみだの前は、岡田区だけに残っている貴重な盆の行事であり、一つの風物詩ですな。他にもいくつかの行事があったようですが、みんなすたれました。でもこれだけは今も8月14日と15日に行われています。昔は火勢の帰りにあみだ堂の前に集まってやっていましたが、今は火勢はなくて、後半部分だけが残っています」と説明する赤松祐亨さん。 あみだの前とは、あみだ堂の中に、参加した十数人の小・中学生の男子と青壮年のリーダー1~2名が入り、リーダーの指導によって、外にいる老壮年の男たちとが高らかに一定の音律おもしろく問答する行事のこと。太鼓と鉦(かね)も雰囲気を盛り上げるのに一役買っています。 | ||

|

その問答は次のようなものです。 「あみだの前に何やら光る」(少年) 「兄嫁、ごぜの目が光る」(壮年) 「あみだの前に土ふんぐりゃ下がる」(少年) 「でかいものたもれ、なむ薬師」(壮年) 「向かいの山に芋さし渡し」(少年) 「回ればあいの遠さや」(壮年) 「あみだの前に物こそ見たれ」(少年) 「先はじょじょむけ、元しゃぐま」(壮年) |

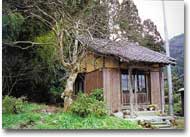

あみだ堂が、この行事の舞台。 戸や壁を叩いて壊しては修理、 の繰り返しだったそうです。 |

|

|

問答の間に、「聞こえんぞ、もっとはっきり言え」とヤジを飛ばしたり、あみだ堂の戸をどんどん叩いたりしながら続けられます。 「今はこの定型問答だけ。言語明瞭、意味不明ですが・・・。私が青年の頃は、自由にやりとりしたもので、定型問答の間に飛び入りの問答が入ってました。集落の出来事やちょっと複雑な話が出たりしたが、誰も腹も立てなかったですな」と振り返る。記録にも「飛び入りは、平素の悪口、雑言等何を入れても、意に介せず、根に持たず」と記されており、何事も大らかに笑い飛ばすよき時代をほうふつとさせます。ちなみにこの形式は、上古の歌垣(うたがき)*に類するもので、その遺風を伝えられているのではないかとも考えられています。 あみだの前だけがなぜ残ったのか? 「他に類似のない行動であること、稽古の必要もなく、気軽に参加できること、夏の風物詩として懐かしむ人が多いこと。そういうことでしょうね。これからも続くと思いますよ」と赤松さんは語る。 *歌垣。古代の風習で、春秋に多数の男女が飲食を携えて山の高みや市などに集い、歌舞を行ったり、求愛して性を解放する行事。 | ||

|

|