事業所・関連施設

大飯発電所

大飯発電所

おおい町の語り部たち

はなんとう (蛇縄・勧請板) |

|

| |||

|

集落内の安全と災厄から守られるために |

|

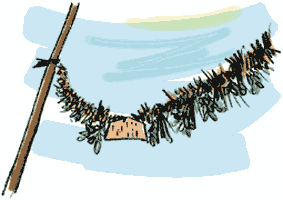

大島の各集落で正月に行われる「はなんとう」には、「勧請板(かんじょういた)」の仏式祈願祭や、「蛇縄(じゃなわ)」を編んで吊したりする行事が含まれます。「はなんとう」とは、「花ん涛」とも書き、「華祈涛」が訛ったものだという説も。正月の御祈念につらなる行事で、集落内の安全と災厄から守られるための行事と言われています。 畑村の場合、1月11日、畑村区と脇今安区の講員4人ずつが奥の堂に集まり、宝楽寺の住職によって記された「勧請板」を祈願します。それが終われば、直会で宴席を設けます。そして午後に各集落で蛇縄をつくり、勧請板を蛇縄の中央に吊し、区境に道を横切って張り巡らします。 | |

|

「ただ最近はわらがないもんで、集落によってはロープや蛸壺の縄で代用しているところもあります。区の若い衆がわらを持ち寄って練りながら蛇縄をつくりますが、今はコンバインがわらを細かく切り刻んでしまうので、家々であらかじめ必要なわらをとっておき、それを持ち寄るわけです。ちゃんとつくっているのはうちの集落ぐらいじゃねぇ。一番古式にのっとっていて、いいんじゃないかなと思っています」と、畑村の講員の一人である糀谷義次郎さんはちょっぴり誇らしげに語ります。勧請板は、昔は2枚あり、交替に使っていましたが、いつの頃から1枚になったため、かんなで削りながら書き込んで使っているとか。「おかげでだんだん薄くなってきました。いずれ近い将来、新しい勧請板を用意しないといけないでしょうな」。また蛇縄には、キヅタの枝葉を束ねて、平年は12個吊りますが、閏年(うるうどし)には13個吊るします。「昔は限られたメンバーだけで蛇縄をはっていましたが、今はわらも足りないので、区のみんなに協力してもらっています。蛇縄にも御神酒をかけたあとで、私たちも御神酒をいただきます。区のみんなで蛇縄を作って張り巡らす。区の結束をかためながら、区の安全を祈願する。なかなかいいもんですよ」。 |

宝楽寺の住職によって、勧請板 に願文が書き記されていきます。 |

わらを寄って作った蛇縄に勧請板や キヅタの枝葉などをぶら下げ、 道を横切って張り巡らします。 みんなが一致協力して作業を進めます。 |

|