事業所・関連施設

大飯発電所

大飯発電所

おおい町の語り部たち

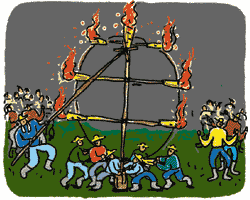

子供の火祭り |

|

| |||

|

火勢の炎や太鼓のリズムで子供心が踊り出す |

|

「大火勢」は、普通お盆に行われますが、その前に子供だけで行われる「小火勢」と呼ばれる行事があります。この「子供の火勢」は、大火勢の原型であるといわれ、昔は大飯町の各地で行われていたようですが、数年前までほぼ昔のままの形で長く続けられてきたのは父子区のみです。父子で子供の火勢が行われるのは、7月24日、8月24日の愛宕祭と、7月28日、8月28日の不動祭の年4回。約5mの棹に横木を3段輪状に結束し、棹の先端と3段の横木にわらを結びます。大火勢の小型版といった感じです。父子区内の「しじく」(四十九の塚)と呼ばれる三角形の広場の端の方に穴と突っかえ石がおいてあり、当日は、夜7時半頃に小中学校の子供達が集まり、その穴に棒を差し込み、突っかえ石を利用して火勢を起こします。 | |

|

「さっさり(叉のついた突っかい棒)で火勢を受けて立てて、わらに火をつけて燃やし、火勢を回してみたり、倒して、、また起こしたりしたものです。火勢の作り方などは先輩から教わりました。この他にも爆竹を鳴らしたり、花火をしたりして、楽しかったですよ」。昨年、子供会の副会長として子供の火勢の世話をした木村政雄さんが語る子供時代の思い出です。夏の闇の中で様々に火がはじける華やかな様子がうかがわれます。また、かつて子供会の会長として子供の火勢の世話をしていた田中忠信さんも「私たちの時代は、子供の火勢にも太鼓などの鳴り物がありました。火勢はもちろん、太鼓をたたくのも子供。役員をしていたとき、公民館で子供を寄せて、女子も男子も関係なく、半分に割った竹を太鼓がわりに並べて練習したこともありました」と懐かしそう。 その子供の火勢も、4~5年前から子供人口の減少により、危機に瀕しています。最初は、松明というかたちで、竹の先にわらをくくりつけて燃やしていましたが、最近ではわらを地面において燃やす程度。「子供の火勢には、私の子供時代の思いがあります。火勢の炎や太鼓の音でワクワクしたものですよ。他地区にはない祭りなので、絶やしたくないですね」と語る田中さんには、子供の火勢に対する熱い思いがあります。 |

父子区では、子供の火勢が、 昔の形のままで、 つい最近まで行われていました。 |

火勢はもちろん、太鼓をたたくのも子供。 火勢の前には、太鼓の練習をしたそうです。 |

|

| |||

|

火勢をあげるチャンスが また巡ってくることを 願って。 |

昨年、子供会の副会長として子供の火勢の面倒をみましたが、人数が少ないため、地面でわらを燃やす程度のものしかできませんでした。それでも何とか続けていけば、また昔のように火勢をあげるチャンスも巡ってくるのではないかと思っています。幸い父子では大人の火勢が続いていますので、子供の数さえ増えれば、いつでもできるはずです。 | |

|

木村 政雄 さん | |||

|

|

| ||