ちがう周波数の電気ができた理由

コンセントから取る「交流」の電気に、「50Hz」と「60Hz」という周波数のちがう電気がある日本は、世界でもめずらしい国なんだよ。世界中のほとんどの国では、「50Hz」か「60Hz」のどちらかに決まっているんだ。なのに、どうして日本だけ、2つの周波数の電気が使われることになってしまったんだろう?

日本で電気が使われるようになったのは、明治時代に入ってからのこと。そのころの日本は、電気をつくるための発電機を、外国から輸入しなければならなかったんだ。そして、東京には「ドイツ製」の発電機が、大阪には「アメリカ製」の発電機がそれぞれ輸入され、電気をつくりはじめたんだ。ところが、東京にやってきたドイツ製の発電機は、周波数が「50Hz」の電気を、大阪にやってきたアメリカ製の発電機は、周波数が「60Hz」の電気をつくる発電機だったんだ。やがて、大阪と東京を中心に「50Hz」と「60Hz」という2つの周波数の電気がたくさんつくられるようになり、そのまま全国に広がってしまったんだ。

周波数がちがう電気を使ってもだいじょうぶなの?

周波数がちがう「50Hz」の電気と「60Hz」の電気があるけれど、周波数がちがう電気を使うことで、使えなくなってしまったり、こしょうしてしまったりする電気製品があるんだ。そこで、今から約100年前から、日本の電気の周波数を、「どちらか1つに決めよう」と何度も話し合いをしたんだけど、うまくいかなかったんだ。

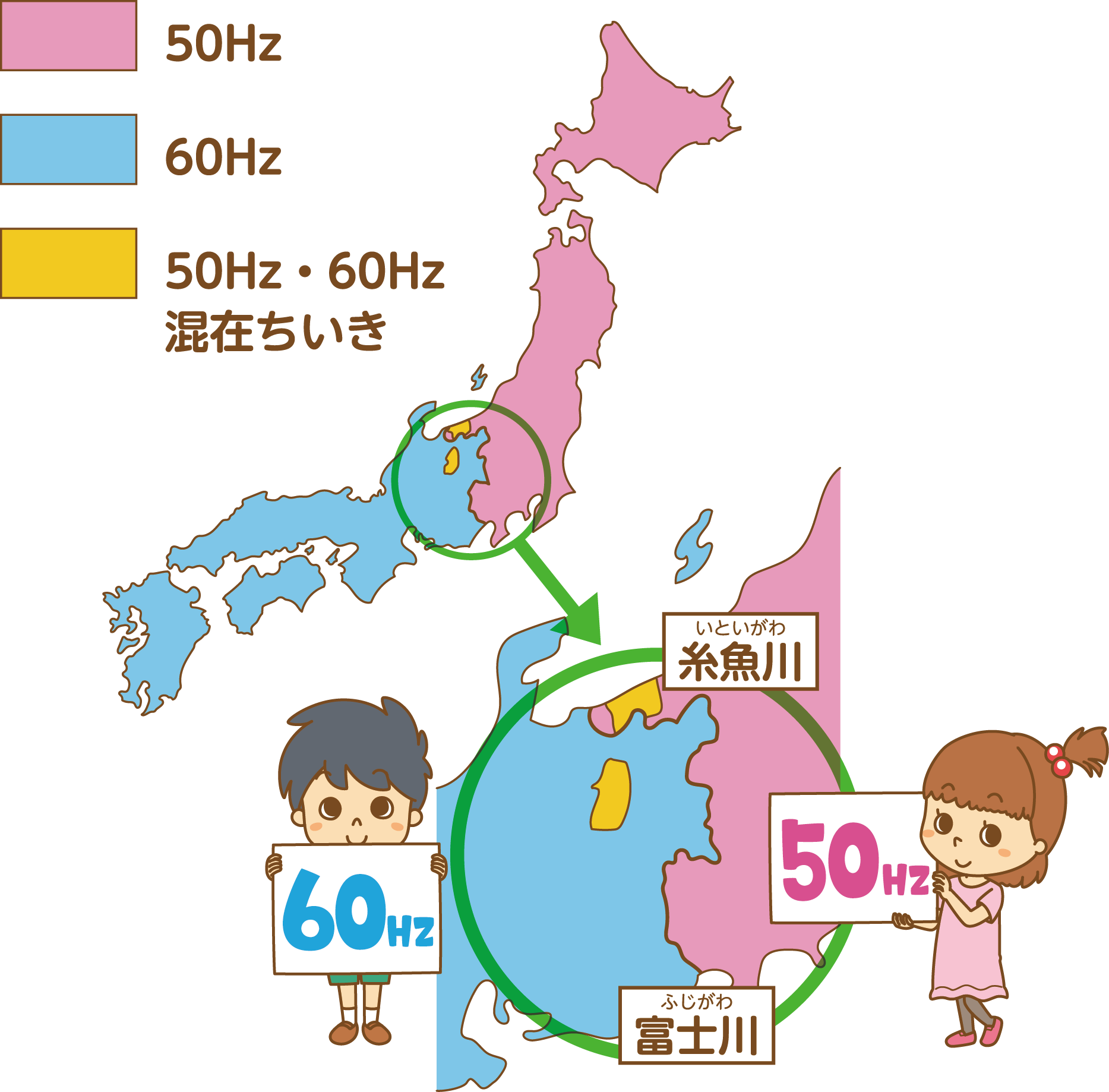

現在は新潟県の糸魚川(いといがわ)と、静岡県の富士川(ふじがわ)を結ぶ線を境にして、西側では「60Hz」の電気を使う、東側は「50Hz」の電気を使うということに決めたんだ。どこから周波数が変わるのかは、下の地図を参考にしてみてね。

引っこしをするときは、電気製品をチェックしよう!

おうちにはたくさんの電気製品があるけれど、電気の周波数がちがう場所に引っこしをするときには、「今までどおり使えるもの」「今までどおりには使えないもの」「性能が変わるもの」があるんだ。おうちにある電気製品のどこかに周波数についての注意書きがあるから、お父さんやお母さんといっしょに、しっかりチェックしておこうね。

たとえば「50/60Hz」と書いてあるものはどこに行っても使えるけど、「50Hz」または「60Hz」としか書いていないものは、書いてある周波数の電気を使っている地域でしか使えないんだ。きちんとたしかめずにスイッチを入れると、こしょうしてしまったり、火が出て火事になったりすることもあるから、気をつけるようにしようね。

(2016年2月時点の内容です)