2013.10.09(2018.03更新)

あなたの家の冷蔵庫には何が入っているでしょうか。

野菜、果物、お肉…昨日の晩御飯の残り物が入っているご家庭もきっと多いのではないでしょうか。

食べ切れなかった食材を捨ててしまわずに、冷蔵庫で保管し、翌朝、ちょっと加工してお弁当のおかずにする、ということは、私たちが普通に行っていること。これも立派なリサイクルのひとつです。

もしも、冷蔵庫がなかったら、食べものはすぐに腐ってしまい、ごみとして捨てなければなりません。これはもったいないことですね。

では、でんきにも食べ残しはあるのでしょうか。

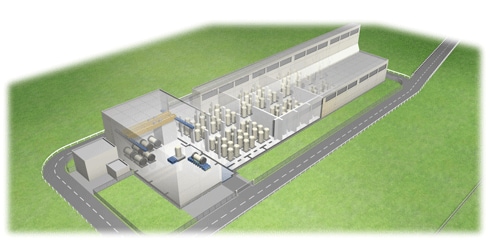

中間貯蔵施設の概要

中間貯蔵施設は、貴重なエネルギー資源であるリサイクル燃料を、工場で再処理されるまでの一定期間、安全に貯蔵、管理するための鉄筋コンクリート構造の施設です。

リサイクル燃料は、キャスクと呼ばれる金属製の容器に収納されて発電所から運ばれ、そのままこの施設の中に保管されます。

中間貯蔵施設の安全性

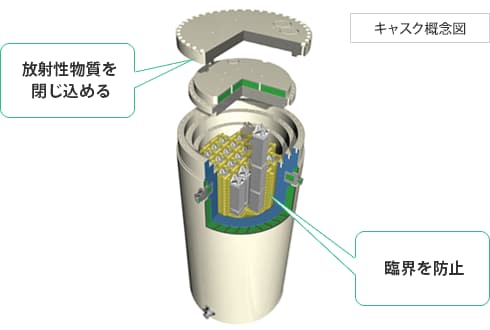

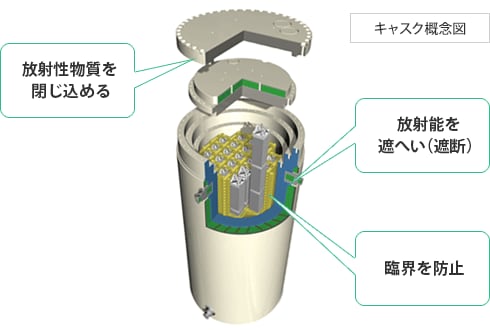

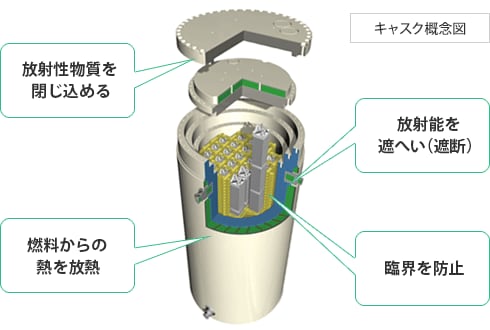

リサイクル燃料からは熱と放射線が発生しますが、キャスクは、「放射性物質を閉じ込める」、「放射線を遮へい(遮断)する」、「燃料から発生する熱を放熱する」、「臨界(核分裂の連鎖反応)を防止する」という4つの機能で、リサイクル燃料を安全に保管します。

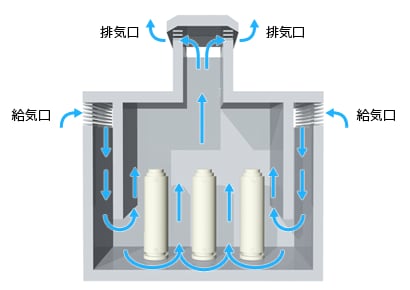

発生した熱については、中間貯蔵施設の中で、キャスクごと空気の流れで自然に冷やされます。

放射線についても、キャスクの機能によってそのほとんどが遮断されますが、コンクリートの建物により、さらに遮断されるので、敷地境界での放射線量は、健康に影響のないレベルとなります。(日常生活で自然界から受ける量の50分の1以下)

さらに、念には念をいれて、中間貯蔵施設では放射線の量はもちろん、温度や、容器の機密性を、24時間体制で監視します。

国内外の豊富なキャスクの貯蔵実績

キャスク貯蔵は、アメリカや、スイス、ドイツ、カナダ、ベルギーなど、海外でも多く採用されているリサイクル燃料の貯蔵方式です。アメリカでは、1986年にサリー発電所ではじめてキャスク貯蔵が開始されました。

日本では、1995年に東京電力福島第一原子力発電所ではじめてキャスク貯蔵が開始され、2001年には日本原子力発電東海第二発電所においても、貯蔵を開始しています。また青森県むつ市では、東京電力と、日本原子力発電の共同による施設建設が進められています。

関西電力は現在、この中間貯蔵施設の建設を目指し、積極的に取組んでいます。

東海第二発電所のキャスク貯蔵(提供元:日本原子力発電株式会社)