2013.08.02(2021.11更新)

今日、あなたが食べたもので、日本産の食材はどのくらいあったでしょうか?

現在、日本の食糧自給率はわずか37%。もし輸入がストップしてしまえば、「好きなものを好きなだけ食べられる」という現在の食生活はできなくなってしまうでしょう。

そしてこれは電気も同じです。

電気は日本でつくられていますが、その燃料となる石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料は、そのほとんどを海外からの輸入に頼っており、エネルギー自給率はわずか12%。

見方を変えれば“電気も輸入品”といえるかもしれません。

もしもエネルギー資源を輸入できなくなったら、

日本は、確実に様変わりするでしょう。

エネルギー資源を輸入に頼る日本は今後、どんなエネルギー政策をとるべきなのでしょうか。

世界各国のエネルギー事情を参考にしながら、考えていきたいと思います。

出典:農林水産省/日本の食料自給率(2018年)

エネルギー資源を持たないフランス、イタリア

では世界の国々はどのようなエネルギー政策をとっているのでしょうか?

特に日本と同じくエネルギー資源が少なく、その多くを輸入に頼っている国を見てみましょう。

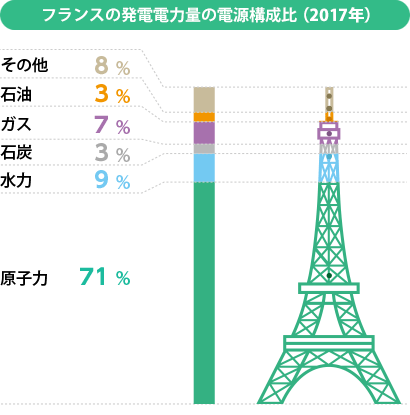

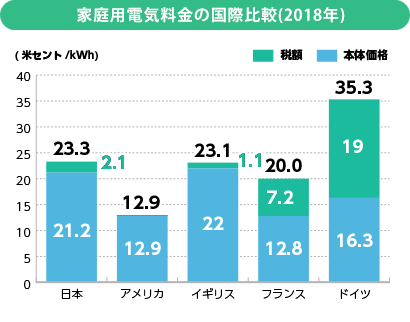

石炭・石油などの一次エネルギー自給率が約53%であるフランスは、発電電力量の約71%を原子力に頼る原子力大国。原子力発電設備はアメリカの96基に次ぐ58基を備えています。原子力の発電コストの低さは電気料金にも反映され、ヨーロッパの中では電気料金が最も低い国の1つだとされています。

出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2019年度版」

日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2019」などを基に作成

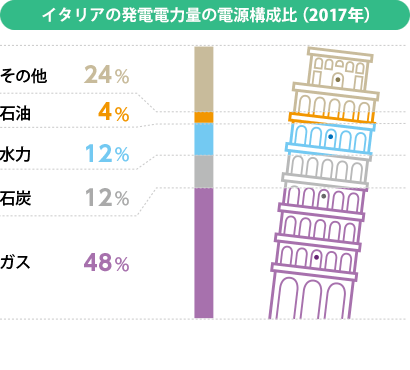

イタリアの一次エネルギー自給率は約22%。1987年のチェルノブイリ事故を受けて、原子力発電所が閉鎖されて以降、原子力はゼロの状態で、火力が64%、水力が12%、その他24%という電力構成比になっています。

家庭用電気料金は、EU加盟国の平均と比較しても高い水準となっており、さらに、フランスやスイスなどの国から電気を輸入しています。

出典: IEA「World Energy Balances 2018」、

資源エネルギー庁「エネルギー白書2020」などを基に作成

原子力を主にして安定した電気料金を維持するフランス、原子力はゼロで他国から電気を輸入するイタリア。そして今まさに原子力撤廃に向けて舵をきった国があります。「脱原子力・再生可能エネルギー拡大」を打ち出したドイツです。

一次エネルギー自給率は約37%、豊富な石炭資源で火力発電が約8割を占めます。オイルショック以後、原子力発電が注目され2010年には電力量の22.6%を占めていましたが、福島第一原子力発電所の事故を受けて「脱原子力」を選択。2022 年までにすべての原子力発電所が閉鎖する予定で、2018年時点での原子力の割合は12%となりました。

原子力発電に代わるものとして再生可能エネルギーを積極的に開発していますが、現在大きな問題となっているのは、電気料金の高騰です。ドイツの家庭用の電気料金は諸外国と比較しても高い水準となっています。

出典:日本原子力文化財団「原子力総合パンフレット2019」

日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向2019」などを基に作成

日本の

エネルギーのあした

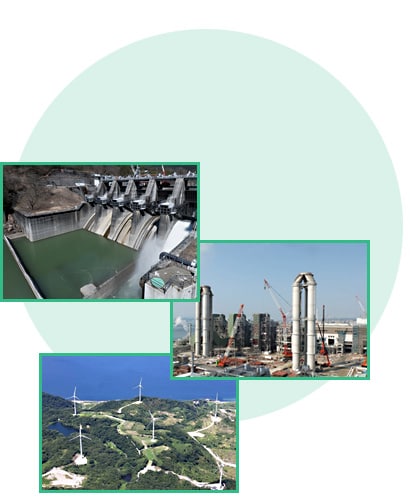

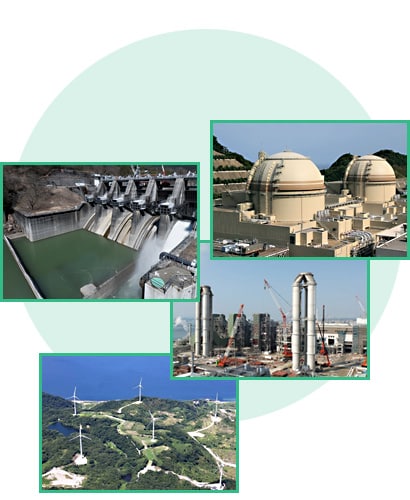

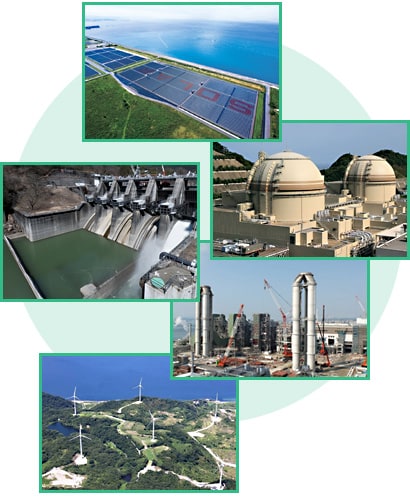

資源の乏しい日本国にとっても、水力発電や太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギーが今後のエネルギー政策の大きなカギになることは間違いありません。

では、これまで原子力発電によって供給してきた電力量を、再生可能エネルギーでまかなうことはできるのでしょうか。

日本では1997年に新エネルギー法※が施行されて以降、再生可能エネルギーによる発電を積極的に導入していますが、まだまだ多くの課題を抱えているのが現状です。

たとえば1万kW級の太陽光発電所である堺太陽光発電所は甲子園約5.5個分の面積を使っています。

自然条件にも左右されるうえ、太陽光発電は夜間の発電はできず、風力発電は風車が回転する際にでる騒音や低周波などが問題視されています。

日本のエネルギー政策はこうした現状をふまえて、現実的な議論をする必要があるでしょう。

重要なことは安全を前提に、複数のエネルギー資源を使った発電方法をミックスし、それぞれのメリットをいかしデメリットを抑えながら、電気を生み出す「エネルギーミックス」の考え方です。火力、水力、原子力、太陽光や風力をバランスよく組み合わせてこそ、電力の安定供給が行えるのです。

※新エネルギー法:正式名称「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」