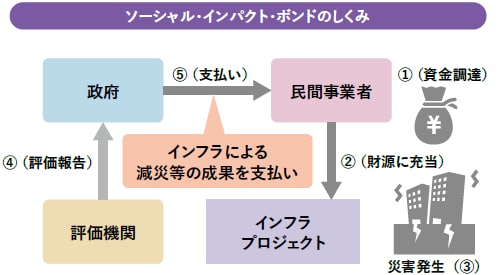

強靱化と経済成長両立へ、公益+私益の

ソーシャル・インパクト・ボンドを

平野 レジリエンス領域は日本の成長の源泉にもなり得ます。災害大国・日本が災害対応のソリューションをつくり、まずは国内の地方自治体へ、その後災害が多発するアジアなど国外に提供していく。そういう事業を何本も立ち上げることができると、日本の強靱化に加え、日本の経済的成長にもつながり、途上国にも貢献できる。レジリエンス領域は2050年に約80兆円市場が見込まれ、AIを活用したレジリエントな社会づくりに向けた大きなチャンスだと思っています。

藤井聡氏の資料をもとに作成

藤井 災害リスク認識が高まれば、市場は拡大していくでしょうね。

僕は10年前に『経済レジリエンス宣言』という本を書いたんです。経済はレジリエンスであるべきだと。そして政府で国土強靱化基本法をつくって始めたのが、レジリエンスの向上と成長を両立させる道を探る議論。

経済成長と両立する手法として、ソーシャル・インパクト・ボンド、一種の成果連動型民間委託契約方式(PFS)があります。どういうものかというと── ビジネスは変動が原資になる、つまり変化にビジネスチャンスがあります。南海トラフ地震は大変化なので、これを現金化できないかと考えたのです。南海トラフ地震で1,240兆円の経済被害が出るのに対し38兆円の防災投資をすれば、被害は約4割削減することができる。つまり国としては約500兆円浮くわけだから、例えばその20%の100兆円を還元するという契約を結び、38兆円出資してもらう。投資側にすれば、38兆円投資して100兆円儲かる。防災投資は未来の被害をかなり圧縮するので、圧縮された被害額を民間と政府で分ける仕組みです。そうやってマネーを呼び込めれば、全国で強靱化が進み、日本国民は救われ、投資家は儲かる。この方策を僕は提唱しています。

平野 災害による被害総額や減災分の推計などを具体化させていければ、非常にいい方策ですね。やりましょうよ。

藤井 でしょう?浜松市にある「一条堤」をご存じですか?3.11の惨状を見た工務店の社長が、南海トラフ地震が来ると明日は我が身だと300億円を市に寄附した。それで市は巨大防潮堤を造った。まちを守りたいという公共精神が自社を守ることにもなった。マネーは循環しており、私的利益と公益性の合計値として民間資金を捻り出し、強靱化に活用すればいいんです。災害で金儲けというイメージでなく「守るための投資」。

平野 すばらしいアイデアです。各所を動かす際、やっぱりインセンティブは必要ですからね。

藤井 インセンティブと良心。パブリックマインドや倫理、道徳に働きかけつつ、利己的動機付けのインセンティブを混ぜることが必要です。1人1人は、先ほど言われたように「強靱化に関して自分は何をすればいいか」と、そういう気持ちを持つことからしか強靱化は始まりません。死の覚悟があればリスクに目を向けて対策を行える。我々、しっかりとリスクの存在を忘れないようにしないといけないですね。

国土強靱化基本法

正式名称「美しくしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」。2013年成立・施行。

電力システムを守り切らないと

社会が国が成り立たない

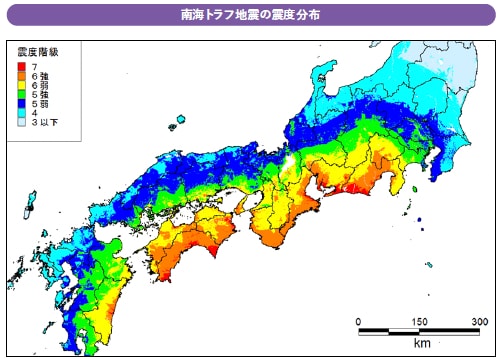

内閣府の資料より

藤井 私は、特に電力システムにおける防災・減災対策が重要だと考えています。なぜなら既に脆弱化した社会の中で電力供給システムがダウンしたら、とてつもない被害が起こってしまうからです。

南海トラフ地震エリアには膨大な数の発電所があり、あれが破壊されると、全く被害を受けていない地域の生産や社会活動が止まる。これは深刻です。だから強靱化するとき、電力システムを守り切ることは極めて大事です。

電力システムの強靱化は公共的意義が極めて大きいので、公費での実施も検討すべきです。それは、電力会社の株主のためでも社員の給料のためでもなく、日本国民のための公共事業。電力供給が止まると、国家を運営できません。電力の強靱性を確保するための仕組みを国全体としてつくるべきです。

平野 IT業界は、電気がある上で成り立っているので、停電するとどうなるか戦々恐々。地震や台風などの災害以上のダメージがあります。

だから私が電力に関して望むのは、柔らかくて軽く、壁や車の屋根につけられるペロブスカイト太陽電池の開発と、空飛ぶ電力システムというか、宇宙太陽光発電など災害時にも強靱な電力システムです。

私は普段から子供に災害ドキュメンタリーなどを見せていますが、もっと電気を意識してもらうために、防災訓練で電気を使わない日をつくってもいいかもしれません。

現代社会の生命線である電力強靱化に対し、もちろん国の主導も必要ですが、ソーシャル・インパクト・ボンドも使えそうですね。

藤井 そうですね。電力供給は公益事業。国家的視点から電力強靱化を図るべきです。

本日はありがとうございました。

- 藤井 聡 ふじい さとし

京都大学大学院工学研究科 教授

1968年奈良県生まれ。京都大学大学院工学研究科修士課程修了。工学博士。東京工業大学教授等を経て、2009年より現職。11年より京都大学レジリエンス研究ユニット長。12年~18年内閣官房参与として防災減災ニューディール政策を担当。専門は国土計画・経済政策等の公共政策論。著書『令和日本・再生計画』『インフラ・イノベーション』『列島強靱化論』など。

https://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/tba/member/fujii

- 平野未来 ひらの みく

シナモンAI 代表取締役Co-CEO

1983年東京都生まれ。東京大学大学院修了。在学中の2006年ネイキッドテクノロジー創業、11年同社をミクシィに売却。12年AIエンジン開発を手がけるシナモンをシンガポールで創業、16年日本法人設立。 22年内閣官房新しい資本主義実現会議有識者構成員、23年より経済産業省「レジリエンス社会の実現に向けた産業政策研究会」座長を務める。

https://cinnamon.ai/

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)