全国の分散型電源をつなぐ仮想発電所

山下裕也

E-Flowの各事業について具体的に聞くため、それぞれの事業の担当者を訪ねた。まず話を聞かせてくれたのが、VPP事業に携わる山下裕也だ。「エネルギーのゼロカーボン化が進むなか、新たな領域に挑戦したい」と考え、21年に製造メーカーから転職、電力パーソンの道を選んだという。

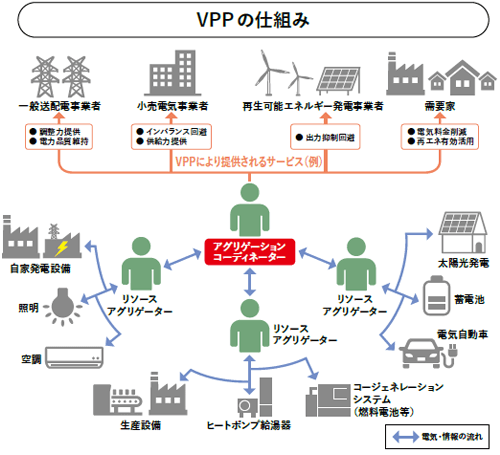

VPPとは、企業・自治体などが所有する自家用発電設備や生産設備、蓄電池などを相互につなぎ、IoT技術を活用してコントロール、1つの発電所のように機能させる仕組み。E-Flowはこれら多様なエネルギーリソースを一括で監視・制御するアグリゲーターとして事業を行う。

具体的には、電力需給の逼迫が見込まれる時に、中央給電指令所からの指示に基づき、製造ラインや空調設備など需要側機器の運転抑制や蓄電池からの放電を行い、需給逼迫解消に貢献する。いわば複数の設備を組み合わせた仮想発電所として、需給調整をする新しい形だ。

18年から活動を開始したVPP事業は、現在、関西だけでなく全国各地に250地点以上のリソースを運用する規模に拡大し、調整力公募、容量市場、需給調整市場などの電力市場に参画している。

リソース獲得はお客さまとの信頼関係が肝

現在、山下はデマンドレスポンスリソースの獲得に向け、全国の企業等と交渉を行うとともに、リソースの市場運用を担当。「工場や商業施設等にある自家用発電設備や生産設備、蓄電池は、構内の電力を賄うために設置されている。お客さまがVPPに参加することで本業へ影響がないかや、不測の事態への対応など、お客さまの懸念や疑問に丁寧に応え、信頼関係を構築することは難しくもあり楽しい」

困難にぶつかった時は、これまでVPP実証に携わってきた先輩や同僚のサポートで乗り越えることができた。

「VPPはまだまだ歴史が浅い。だからこそチーム一丸となってチャレンジし乗り越えた時の達成感は格別」

4月から新会社に事業が移行し、独立会社としての営業・提案・運用が始まった。競合他社も多く、競争激化が予想されるなか、潜在するリソースの掘り起こしに意欲を燃やす。

「停電対策やピークカット用として設置されている自家用発電設備や蓄電池など余力を残しているリソースを掘り起こし、お客さま設備の有効活用と需給安定化を図ることが私のミッション。お客さまと信頼関係を構築し、VPPをはじめとした運用する分散型リソース250万kW獲得という大きな目標に挑んでいきたい」。山下は表情を引きしめた。

発電量の変動を補う蓄電所

平木真野花

次に話を聞いたのは、蓄電池事業を担当する平木真野花。「再生可能エネルギーの導入が進むにつれ、天候によって変動する発電量を調整できる蓄電池の役割は大きくなる」。電力需給の変動に合わせて発電量をコントロールすることは、火力発電でも可能。だが、蓄電池は太陽光などの発電量が多い時間帯に充電することで、余剰電力を吸収する役割も果たす。蓄電池の中でも単独で系統に直接接続する大型蓄電池は蓄電所と呼ばれ、電力需給の安定化や再生可能エネルギーの導入加速への貢献を期待されている。

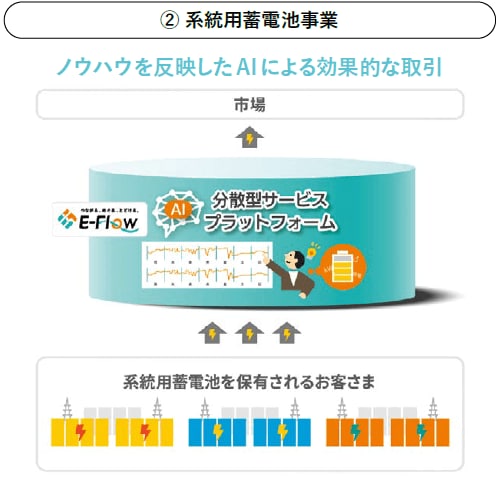

蓄電所では、電力が安い時間に市場から電気を買って充電、電力不足の時に放電して利益を得たり、調整力や供給力といった電気価値の取引を行うが、毎日市場で入札し、その結果を踏まえ充放電にかかる計画を電力広域的運営推進機関に提出する必要がある。E-Flowではお客さまが保有する蓄電所の日々の市場入札と需給計画の作成・提出などを代行。VPPや電気事業で培ったノウハウとAIを組み合わせて、最適な運用を行う。卸電力取引市場・需給調整市場・容量市場など複数の市場を組み合わせることで安定的に収益化させるが、最適な市場の組み合わせは市況によって異なる。

「収益を上げるためには、どの市場でどの時間帯に蓄電池を活用するのが最も効果的かを予測して取引する必要がある。難しく面倒な運用はプロに任せたいというお客さまの要望に応える形でビジネスが始まった」

24年に開所する紀の川蓄電所(和歌山県)

AIを活用したシステムで蓄電所運用をサポート

蓄電池は充放電を繰り返すと劣化が進むため、限られた使用条件のもと、最適な運用が求められる。系統用蓄電池は、これまで再エネとの併設で運用されており、蓄電池の充放電だけで収益をあげるノウハウは国内にはほとんどない。関西電力は他社に先駆けて、オリックスと共同で蓄電所事業に参入し、24年度に和歌山で紀の川蓄電所を開所予定。E-Flowは入札、計画提出、蓄電池制御などの運用を担う。現在、入札に活用するAIを使った最適運用システムの開発に力を入れているところだ。

「蓄電所は、需給調整市場の全ての商品取引が開始される2024年が本格的なスタート。これから開設する取引市場を想定してシステムを組み立てる必要があり、日々メンバーと議論を重ねながら開発を行っている」

走り出したばかりの系統用蓄電池事業でお客さまの獲得に奔走する平木。様々な業種のお客さまと打ち合わせをする機会があり、ご要望も多岐に亘るという。「蓄電所設置を検討しているお客さまと、蓄電所の意義や今後の電力市場について議論し、たくさんの刺激を受ける。蓄電池からVPP・再エネアグリ事業に話が及ぶこともあり、E-Flowの可能性を感じている」

分散型電源を有効に活用し、系統の安定化、再エネのさらなる導入に向けた課題解決に貢献していきたい、と笑顔を見せる平木から、事業への熱い思いを感じた。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)