戦争と災害、予想される非常事態に

分散型も活用しながらレジリエンス強化

柴山 視点を変えると、日本は今後10年~15年の間に2つの非常事態に直面するリスクがあります。1つは戦争。ウクライナだけでなく、他の地域でも戦争が始まるリスクはあり、そうなると外国からのエネルギー調達は難しくなる可能性があります。もう1つが、南海トラフ大地震などの巨大災害。それらに備え電力システムの強靱化は進んでいるのでしょうか。

小笠原 有事になれば、輸入に頼っている太陽光パネルの調達は難しくなるでしょう。ただ、もともと再エネは純国産なので、準国産エネルギーの原子力と併せて活用すれば、電力供給への影響は小さいと思います。震災後に広域融通ができるよう周波数の異なる地域を結ぶ周波数変換設備の増強も進められています。

柴山 大規模システムの損傷時、分散型システムが今より進化していて、部分的にでも電気を供給できれば、ブラックアウトは避けられる。災害時のレジリエンス、強靱性の観点から、分散型推進は意味がありそうです。

小笠原 そうですね。但し、調整機能を持たせる必要はありますね。これまで調整力の機能は、大部分を大規模電源が担っており、周波数安定機能を持つ火力が減るなか、分散型電源で発電はできても周波数が安定しないという現象が起きてしまいます。

私は非常時を視野に火力を残すことを考えたいです。例えばワシントンDCとニューヨークは、それぞれの地域の送電組織が供給責任を持ち、石油とガス、両方焚ける火力発電所を一定量維持。寒波でガスパイプラインが故障した場合、石油で発電する。1つのエネルギーに依存せず、多様に選択できる設備形成をして、安定供給の信頼度を向上させています。

日本も平時はガス・有事は石油等を使う両焚き発電所を持っておくのが望ましいですね。

柴山 非常時への備えが弱い点は、至急改める必要がありますね。

小笠原 やっぱり安定供給という側面から見ると大規模電源も必要です。だから大規模電源への投資を促すべく、固定費回収を保証する「長期脱炭素電源オークション制度」を23年度に構築、入札で建設を進める。水素やアンモニアとの混焼、蓄電池、揚水など脱炭素電源が対象ですが、そもそも供給力が足りないので3年間に限りLNG火力も認めるよう検討を進めています。これで状況は多少改善するかなと思っています。

長期脱炭素電源オークション制度

脱炭素電源への新規投資を対象とした入札制度。近年、既存電源の退出・新規投資の停滞により供給力が低下し、電力需給の逼迫や卸市場価格の高騰が発生していることへの対策として、2023年度の導入をめどに検討中。

複雑化し一般市民と乖離する電力の議論

分散型推進はステークホルダーの巻き込みから

柴山 最後に、エネルギー事業者、関西電力への提言は?

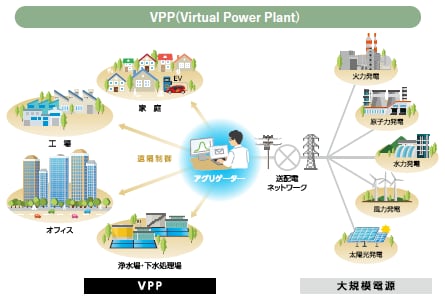

小笠原 関西電力は以前からVPPを推進しており、23年4月には新会社を設立しています。現状、実際に商業化されているVPPアグリゲーション事例は、世界で唯一、オーストラリアで太陽光と蓄電池を組み合わせた事例のみです。先行事例を把握して、VPPに関する知見を蓄積しつつ、関係者への働きかけも含め前向きに取り組んでいただきたいですね。供給力不足もあり、分散型電源の有効活用は間違いなく望まれますからね。

柴山 関西電力がVPPなど先端的な取組みを行っていても、電力の仕組みが複雑化し、一般の我々はついていけなくなっています。間をつなぐのはマスコミだけど、多分マスコミの人も全てを理解しているわけではないため、優れた取組みがあっても十分には周知されない。この10年ほど多様な仕組みが急ピッチで導入され、議論も進んでいるのに、「原子力発電の是非」といったわかりやすい話題だけが繰り返されている。そこを埋める働きかけが電力会社の役割として重要ではないかと思います。

小笠原 私はずっと電気事業改革を研究してきたので、追加の情報量が少なくて済みます。しかし今の人たちが新しく電気事業を知ろうとすると、積み重ねた制度改革や技術革新の情報量が膨大で、追いつくのが難しいと思います。

柴山 実際、ここ20~30年の改革論は、その分野で最も知見を深めてきた人たちが、既得権者とみなされ議論から排除される傾向にありますね。例えば農業改革の議論に農協関係者は呼ばれないし、電力会社が原子力の必要性を訴えても利益誘導だろうと考えられてしまいます。

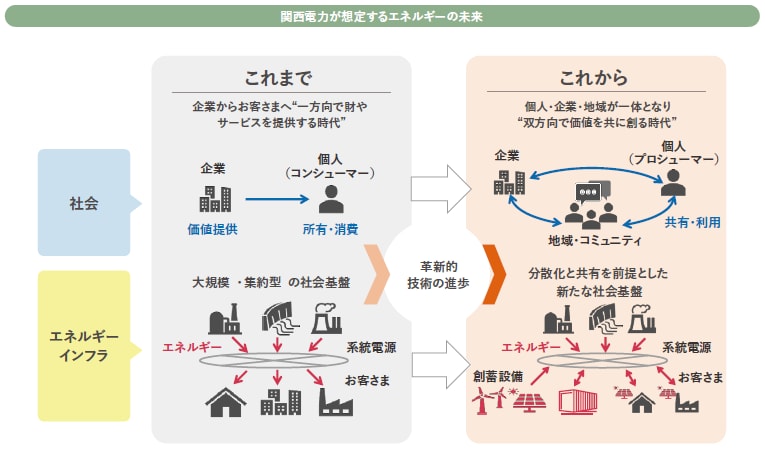

分散型電源など新しい取組みは、電気事業者だけでなく、ステークホルダー全体が関わらないと進みません。脱炭素は生活を見直すという道徳の話である以上に、国家の威信をかけた社会変革で、ビジネスや電力供給の切実な課題。電力会社は周りを巻き込みながら、脱炭素に適う分散型+集中型の新しい電力システムへの取組みに関する情報を広めていただきたいと思います。

本日はありがとうございました。

- 小笠原潤一 おがさわら じゅんいち

日本エネルギー経済研究所 研究理事

1969年千葉県生まれ。青山学院大学大学院国際政治経済学研究科修了。日本エネルギー経済研究所入所後、電力グループリーダー、電力グループマネージャー、研究主幹、総括研究主幹を経て現職。専門は、エネルギー需給分析、電力経済、欧米諸国の電力規制緩和政策。電力システム改革専門委員会委員など歴任。

https://eneken.ieej.or.jp/about/staff/ogasawara_junichi.html

- 柴山桂太 しばやま けいた

京都大学大学院 人間・環境学研究科 准教授

1974年東京都生まれ。京都大学経済学部卒、同大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得退学。滋賀大学経済学部准教授を経て、2015年より現職。専門は経済思想、現代社会論。著書『静かなる大恐慌』、共著『グローバル恐慌の真相』『グローバリズムが世界を滅ぼす』『グローバリズムその先の悲劇に備えよ』など。

https://www.h.kyoto-u.ac.jp/academic_f/faculty_f/shibayama_keita_e394/

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)