自由と統制の歴史サイクルのなか

自由化が不自由化とルールの複雑化を招く

柴山 自由化とともに再エネが増えましたが、歴史を見ると、自由と統制の振り子を行ったり来たり。ここ30年ほどは世界的にも自由化の流れですが、今、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー不足が各国とも国家的な課題になっています。

小笠原 今は自由化でなく不自由化が進んでいるように思います。本来、自由に取引を行うのが自由化ですが、取引はこう、料金設定はこういう考え方でしなさいと、規制型に移行。特に自由化で増えた分散型電源を安定的に使うには、非常に細かい規制が必要です。というのは、電源特性が集中型と分散型は全く違うからです。集中型はもともと制御機能を備えているのに対し、分散型の太陽光や風力は天候次第の変動型で制御機能はありません。そのため、安定供給には多種多様な小規模電源の制御が必要で、ルールの複雑化は避けられないでしょう。

加えて電気事業は政策変更も多い。原子力縮小や脱炭素など、当初想定していた状況と全く違う状況への転換が世界で繰り返されており、大規模電源投資へのリスクが高まっているのが現状です。

未来志向の再エネvs旧来の安く安定した電気、

価値観の分断を超えるには再エネ安定供給を

柴山 今回のウクライナ危機で、世界の価値観の分断が明らかになりました。脱炭素は当たり前で、石炭を燃やして発電するより再エネの方が意識が高くて未来志向だという考え方は、米欧日などの比較的豊かな先進国の価値観。今回、ロシアへの経済制裁は先進国だけで、アジアもアフリカも不参加。むしろロシアから安くエネルギーを買うチャンスであり、CO2を出しても安い電気がいいと。図式的に言うと、そういう価値観の分断が起きています。

分断を超えるには、再エネ推進が、同時に高品質で安い電気の安定供給につながっていくしかないと思います。それにはどういう方策があり得ますか。

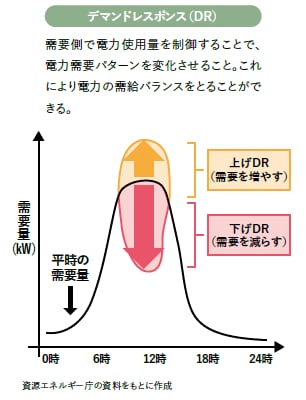

小笠原 需給逼迫時に需要を抑制してもらうデマンド・レスポンス(DR)。DRは安定供給責任を担う送電事業者が、需要家・小売事業者とDR契約を結び、彼らが節電を実行すればお金を支払う仕組みです。ウクライナ危機によるエネルギー価格高騰や需給逼迫に伴って、世界各国でDRが急速に進みました。

柴山 金銭的な補償メカニズムの導入で合理的に需要を抑制する。突然のブラックアウトや計画停電になるより、はるかに予測可能性が高いですね。

小笠原 広く薄く節電してもらうことによって、停電も起こらず、安定供給を維持できる仕組みが望ましいです。

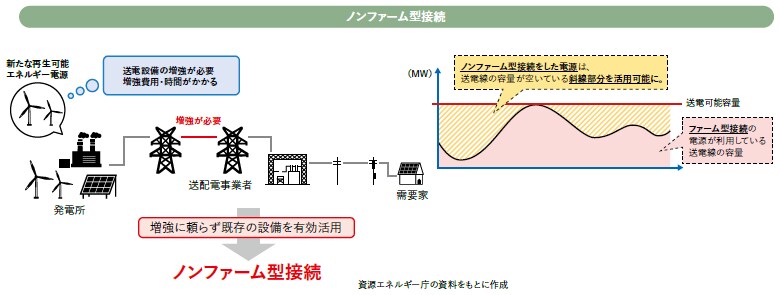

また系統容量を超えて太陽光などを接続すると系統混雑が発生するので、この対策も必要。分散型電源の増加には系統設備の増強が不可欠です。ドイツでは小さな配電会社が約900社もあり、風況や日射のいい地域に再エネ電源が集中すると、その地域の配電会社は系統増強を加速せざるを得ず、ネットワークコストが莫大になり、電気料金が高騰。アメリカでは設備が増強されるまで接続を認めないという状況になっており、再エネ増加にブレーキがかかってしまっています。日本は分散型電源に対し、ネットワーク混雑時に遠隔制御での出力抑制を前提にしたノンファーム型接続を推進。分散型電源に制御機能を持たせつつ増やす方法で、世界でも先進的な取組みです。

柴山 分散型電源を進めるには、小規模事業者も一体となって協力する仕組みをつくらないといけないですね。

小笠原 ええ。ただ遠隔制御のための通信機器の設置自体ハードルが高い。家庭用太陽光などへの設置コストは割高で、工場の自家発電などそれなりの規模でないと、費用対効果が出ないんです。

オーストラリアでは、設備に遠隔制御機能をつければ、余剰電力を売っていいよと。これまでは配電設備の容量不足が原因で電気を売れなかったのですが、混雑時に止めれば、他の時間帯は売電できるというインセンティブを提供。テスラなんかも、オーストラリアで住宅用太陽光と蓄電池を組み合わせたVPPアグリゲーションを使い、調整力のマーケットに参加しています。日本はノンファーム型接続で集中的に制御しており、個別売買は行っていませんが、今後、制御を売買して収益化する方法もあるでしょう。

ノンファーム型接続

送電線などの送変電設備の空いている容量を活用し、新しい電源をつなぐ方法。系統の容量に空きがなくなったときには、発電量の「出力制御」を行うことを前提に、接続契約が結ばれる。

VPP(Virtual Power Plant)

仮想発電所。企業・自治体などが所有する生産設備や自家用発電設備、蓄電池やEV(電気自動車)など地域に分散しているエネルギーリソースを相互につなぎ、IoT技術を活用してコントロールすることで、まるで1つの発電所のように機能させる仕組み。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)