技術流出・国富流出で「瀬戸際」の原子力

経済安全保障へ、再エネとの二項対立を解く

藤沢 ただ、原子力が重要と言っても、いやいや、再エネが伸びているから大丈夫だという声も多く聞きます。原子力と再エネの二項対立はどう考えればいいですか。

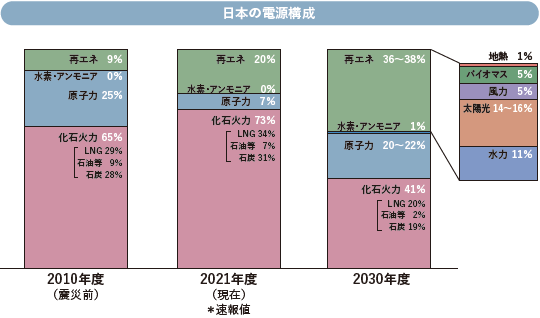

資源エネルギー庁の資料をもとに作成

秋元 脱炭素化には、再エネの拡大はもちろん必須ですが、再エネで全て賄えるのかということが問題です。再エネはエネルギー密度が低いので、量を増やすには膨大な土地が必要。国土面積の狭い日本では、建設が難しい土地での開発も必要になるため、発電単価は高騰します。また変動性が高く、電力の需給調整は至難の業。少ないうちは火力で調整できますが、量を増やすと蓄電池など系統安定コストが膨大に。さらに地域偏在性。北海道は風力、九州は太陽光の適地ですが、大需要地まで運ぶには送電線増強等の費用が嵩みます。

一方、原子力は比較的安く、大量の電気を賄えるものの、活用には社会の理解が必要です。そういった特性を踏まえないといけないので、やはりエネルギーをどうミックスしていくかに帰結します。

藤沢 日本の経済安全保障の観点からも、再エネと原子力は両方必要だと考えています。というのも、日本は非常に早く太陽光や風力に着手しましたが、今やほとんど外国製。日本の経済力という点では、国富流出が甚だしい。一方で原子力は、まだ日本が世界の中で優位に立つことができ、経済力の源になる技術。これを上手に使わないと、日本は地球に優しい国になっても、国富流出で国民には優しくない国になる。今こそ経済安全保障を考えたいですね。

秋元 原子力は、このままの状況が続くと、日本から技術が流出するギリギリの瀬戸際です。日本から原子力がなくなれば、将来必要になったとき、外国の技術を使うのか、という話になります。再エネは既に国富が流出しているが、原子力は国内でお金を循環でき、技術力を高める余地もあります。経済安全保障上も産業政策上もエネルギー戦略上も、原子力の活用を今一度考えなければいけないと思います。

藤沢 ギリギリという状況はすごく怖い。発電所の新増設だけでなく廃炉も、技術者がいないとできないですよね。技術者の育成と技術継承は不可欠です。

秋元 英国は原子力を再開しようとしていますが、1995年以降新増設を行っていないので、既に国内には技術者が十分おらず、コスト高の悪循環。日本はまだそこまでは至っていませんが、かなり危ないのが実態。原子力の技術者は高齢化してきており、実際に原子力発電所の建設などが伴わないと、若い研究者が入ってきません。大学も原子力関係者は減っているので、相当ギリギリのタイミングじゃないでしょうか。

藤沢 確かに現場がないと技術は磨けませんからね。

秋元 技術継承は時間がかかることを考えると、事態は切迫しています。

長期安定供給・脱炭素化に資する電源には

投資予見性が高まる制度設計を

藤沢 ギリギリの状況下、原子力を維持するにはどうすればいいですか?

秋元 原子力は初期投資が膨大ですが、稼動すれば設備利用率は高く発電電力量も大きいという、長期で回収する形の電源。なので原子力の維持には、長期的な投資回収の高い予見性が必要です。

ところが震災後の電力自由化で、電気事業の先行きは不透明性が増しています。恐らく50年後も我々は電気を使い続け、しかも脱炭素の文脈では電化を進めるので、電気は重要な財。しかし市場経済下では、短期的な電源の優位性が高まり、長期で回収する原子力には投資が集まりにくい。CCSの発電所や水素・アンモニア発電も同様。市場に任せ過ぎると、3年ほどで投資回収しやすい電源ばかりになりかねず、長期の安定供給等に支障を来たす虞もある。初期投資が大きく長期で回収せざるを得ないが、長期的な安定供給、脱炭素化に資する電源には、自由化と折り合いをつけながら、もう少し予見性が高まって投資促進する制度があっていいと思います。

例えば英国が原子力発電所の新設にあたって導入したRABモデルという資金調達手法は総括原価です。英国は自由化先行国ですが、総括原価的な制度のほうが投資予見性が高まると考えた。電源特性に応じた制度設計が望ましいですね。

RABモデル

英国における新設原子力発電所の資金調達手法「規制資産ベース(RegulatedAsset Base,RAB)モデル」。規制当局が認可した投資を、規制料金を通じて回収する仕組み。

総括原価

総原価(=「適正費用」+「公正報酬」-「控除収益」)を算出し、総原価と料金収入が一致するよう料金単価を定める方式。適正費用とは燃料費、修繕費、減価償却費、人件費など。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)