水素発電の実現に向けて

水素事業戦略室 松山裕伎生

大規模需要が期待される水素発電への取組みは――。この質問に答えてくれたのは、水素事業戦略室の松山裕伎生だ。

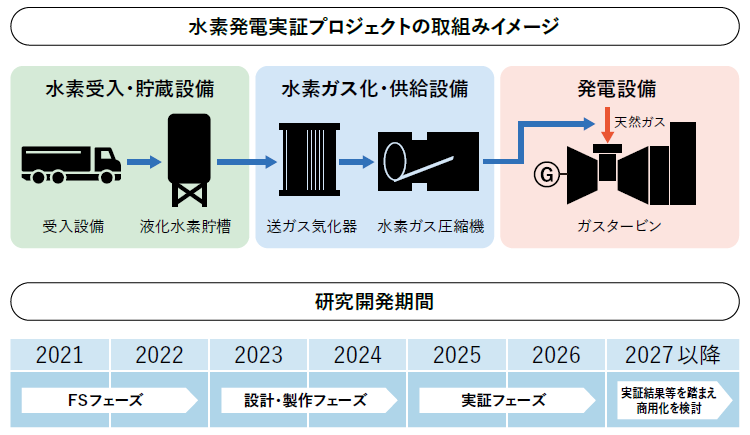

21年8月、関西電力の水素発電実証プロジェクトがNEDOの公募する「グリーンイノベーション基金事業(GI基金)」に採択されたという。ゼロカーボン社会実現に大きな役割を果たすと期待される水素発電の実用化に向け、既設火力発電所のガスタービン発電設備を活用し、水素受入・貯蔵から発電に至るまでの運用技術確立を目指す。

松山は、そのプロジェクトメンバーの一員だ。19年の入社後、関西電力唯一の石炭火力である舞鶴発電所で運転、保守の現場業務を経験。21年5月の水素事業戦略室発足と同時に、GI基金業務の担当になった。

「戦略室発足からGI基金応募まで、約2カ月。スケジュールがタイトなうえ、水素発電は関西電力にとって新規事業。前例がなく、メンバー皆手探りでの対応だったが、まずは無事採択されてホッとした。水素発電は、海外でも実証段階で不確実な要素も多いが、発電時にCO2を排出しない次世代エネルギーとして大きな可能性を感じている」

水素発電実現へ、課題検討の日々

プロジェクトの実施期間は21~26年度の6年間。最初の2年間で技術課題や解決方法、事業費等を検討した後、次の2年間で実証試験に必要な設備の設計・製作・据付を進め、25年度に実証試験開始を目指している。

「現在はさまざまな課題を机上検討している段階。火力発電設備の改造や、新たに必要な水素貯蔵設備などについて技術課題を整理したり、水素の調達方法を検討している。実証試験を通じて、水素発電に関する運用技術確立を目指したい」

プロジェクト開始から1年が経過し、数多くの課題検討が同時並行で進んでいるというが、なかでも重要なのが安全対策だ。

火力発電にはボイラーでつくった蒸気でタービンを回して発電する「汽力発電」と、ガスタービン内で燃料を燃やして発電する「ガスタービン発電」があり、水素発電は汽力発電より発電効率の高いガスタービン発電の利用を検討している。基本的な仕組みは従来の火力発電と同じだが、水素は天然ガスなどと比べて燃焼速度が速いため、燃焼器の火炎が逆流する「逆火」が起こりやすく、ガスタービン部品が焼損する可能性がある。また、水素は燃えやすい特性があるため、漏れないよう、配管は溶接で継ぎ目のない構造にしたり、万一漏れても滞留する箇所をつくらないようにするなどの対策を検討している。

水素発電実現へのハードルはまだ高そうだが、松山は「少しずつだが、着実に前進していると実感するし、自身がこのプロジェクトに関与していることにやりがいを感じる」と笑顔を見せる。

「再エネ導入が進んでも、火力発電のような需給調整電源は不可欠。水素発電がその役割を担えれば、ゼロカーボン社会の実現に大きく近づくことができる。その第一歩となることを目指し、責任感をもって全力で取り組んでいきたい」

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)