原子力発電由来の水素をつくる

荒木執行役常務の話をもとに、「水素をつくる」取組みの1つ原子力発電を活用した水素製造プロジェクトについて聞くため、福井県に向かった。

「CO2フリーの原子力からCO2フリーの水素をつくり、ゼロカーボン電源・原子力の新たな側面をみせていきたい」

水素製造プロジェクトの意義を熱く語るのは、原子力事業本部原子力企画グループリーダーの畑 亮祐。11年に入社後、原子力発電所の機械保修業務に従事。現在、原子力を活用した水素製造プロジェクトの取りまとめ役を務めている。

原子力事業本部 畑 亮祐

原子力発電由来の水素製造方法は、原子力の電気で水を電気分解する電源利用と、原子力の熱で水を熱分解する熱源利用、大きく2つが想定されている。関西電力がまず着手したのが、電気を利用した水素製造だ。原子力で発電した電気を福井県敦賀市公設市場にあるオンサイト再エネ水素インフラシステム「H2Oneマルチステーション」へ供給して水素を製造するとともに、発電から水素製造・利用まで一連の流れをトラッキング(追跡)する実証を計画、22年度冬頃開始する。

電気は、利用段階ではどのような発電方法でつくられたのかわからないため、どのようにして原子力由来と特定するかがポイント。関西電力研究開発室が開発したRE100トラッキングシステムを改修し、電気・水素それぞれの流れを追跡、特定する。再エネ由来のCO2フリー電源を特定するトラッキングは関西電力でも既に実証済だが、原子力版にチャレンジするのが今回の取組みだ。

原子力のパイオニアとして道を拓く

H2Oneマルチステーションでつくられた水素は敦賀市内にある燃料電池車4台の燃料として利用される。水素製造量は1日あたり燃料電池車1台を満充填できる量だ。

実証開始まで残り数カ月。現在はトラッキングシステムの改修、実証に必要な資機材調達など、さまざまな準備を急ピッチで進めている。畑は、関係各所との調整に追われる日々だが、初めての挑戦に大きなやりがいを感じているという。

「原子力発電由来の電気による水素製造は、全国初の試み。実証を成功させて、原子力のパイオニア関西電力として新たな道を切り拓きたい」

今回の実証が行われる福井県嶺南地域は、関西電力の美浜・高浜・大飯など、多くの原子力発電所が立地する。21年6月、経済産業省は福井県・原子力発電所立地地域の将来像を議論する共創会議を設置。「ゼロカーボンを牽引する地域」として水素・アンモニアサプライチェーン構築などの取組みが挙がる。25年の大阪・関西万博会場へ水素を供給するアイデアも浮上し、原子力によるゼロカーボン水素への注目が高まっている。

水素を燃料電池車への充填や発電へ利用する「H2Oneマルチステーション」

グリーン水素の地産地消モデルに

水素事業戦略室 山野守史

大阪・中之島に戻り、水素事業戦略室を訪れた。ここでは地熱を活用した水素製造・利活用モデル構築に向けた取組みが進んでいるという。

「大学時代に水素燃料電池のプロジェクトに参加した経験があり、水素エネルギーの未来に可能性を感じていた。14年の入社以来、原子力部門で発電所の運転や安全管理に携わってきたが、当社が水素事業に本格的に乗り出すと聞いて、水素事業戦略室への異動を志願した」

未利用地熱を活用する「わいた地熱発電所」

写真提供:ふるさと熱電

21年11月から水素事業戦略室技術開発グループに所属する山野守史は、新規事業である水素に携わることになった経緯をこう話す。現在は、国内での水素製造をはじめとしたプロジェクト構築と推進を担うチームに所属し、わいた地熱発電所(熊本県阿蘇郡小国町)の未利用地熱を活用した水素製造・利活用に関する調査を担当している。

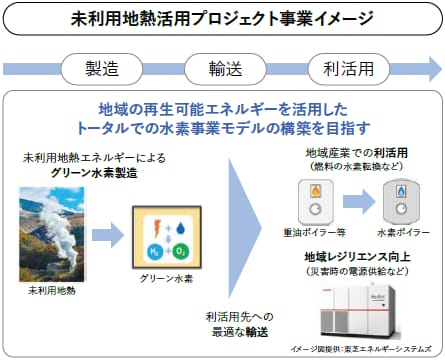

地熱は日本に豊富にあり、安定的・長期的な出力が期待できるため、将来有望な再エネ資源として注目されている。しかし、地熱資源の有望地域は山間部に集中しているため、送電系統へのアクセスが困難になりやすく、発電に利用できていない地熱も多い。「そうした未利用地熱を活用してグリーン水素を製造し、周辺地域で利活用する地産地消モデル構築を目指すのが今回のプロジェクトだ」

電気+地熱で製造効率アップ

このプロジェクトは、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募する水素製造・利活用の事業可能性調査にかかる委託事業で、22年6月に採択を受けた。プロジェクトの構築にあたり山野が注力したのが、他で先行している地熱発電を利用した水素製造プロジェクトとの違いを打ち出すことだった。

一般的な水電解装置は、水を電気分解して水素を製造するが、今回のプロジェクトでは、高温水蒸気を電気分解する装置の適用可能性を検討する。「地熱蒸気の『熱』を利用することで電気分解の効率が上がり、製造コストの低減が期待できる」

未利用地熱であれば新たな掘削等を必要としないため、温泉などの水脈に影響を与える心配もない。地元の協力も期待できるうえ、開発にかかるコストも節約できるという。製造された水素は、ボンベ充填やパイプラインなどで輸送するとともに、水素ボイラーを活用した燃料の水素転換や災害時の電源供給などへの活用も想定している。

「採択審査では厳しい質問も多く、採択が決まるまでは心配だった」と山野は言うが、杞憂に終わった。事業化に向けた調査は22年6月から23年3月まで。事業化の可能性があると判断されれば、実際に現地へ設備を導入し、実証試験に向けて進む予定だ。「まずは、共同企業や地元の方々と連携して確実に調査を進めていく。そして実際に設備を導入して地熱を活用した水素事業モデルの実証を行い、脱炭素社会や水素社会の実現に貢献したい。将来はこのモデルを国内外へ展開し、世界の地熱資源の新たな使い方を広め、世界の脱炭素を促進していきたい」。山野は力強く結んだ。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)