「e-チャレンジ制度」で再エネ開発へ

辻 拓馬 再生可能エネルギー事業本部

社内公募「e-チャレンジ制度」を活用し、自らのキャリアを広げているのが、辻 拓馬だ。

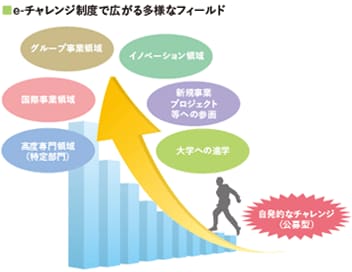

e-チャレンジ制度は個々人の自律的なキャリア形成を支援する仕組みで、他部門を含めた幅広い領域に挑戦する「キャリアチャレンジ」、本来の業務に加え、特定プロジェクトに従事する「デュアルワークチャレンジ」、大学進学を目指す「アカデミックチャレンジ」の3つからなる。

辻は、高浜発電所土木建築工事グループで安全性向上対策工事の施工管理を約4年間担当していたが、20年11月に「キャリアチャレンジ」を志願、選考試験を突破し、21年4月に再生可能エネルギー事業本部へ異動してきた。

「再生可能エネルギーには入社当時から興味があった。原子力発電所土木部門の業務では大きい仕事も任せてもらい、とても充実していたが、月日が経つにつれて、再エネに関わりたい、大型プロジェクトを自らの手で進めてみたい、自分にとって新しいことに挑戦してみたいという気持ちが大きくなった」

前例がないからこそやりがいも大きい

辻が現在担当しているのは、再エネのなかでも今後の普及拡大が期待されており、国内では前例も少ない洋上風力発電の事業化に向けた業務だ。風況や地盤などの調査計画策定や構造物設計・建設計画の検討など、技術面がメインだが、業務を進めるうえでは専門の土木分野のみならず、機械や電気、さらには制度動向や契約法務、ファイナンスまで、幅広い知識が必要になる。

関西電力は、2040年までに再エネ分野で、大規模洋上風力発電を中心に国内で新たに500万kWの電源開発を進める考え。ただ、現時点では自社電源として稼動する国内洋上風力はなく、ノウハウの獲得が急務だ。広い知識でプロジェクト全体を見なくてはならず、土木部門での業務との違いに戸惑う部分もあるそうだが、苦労している分、やりがいも大きいという。「前例が少ないからこそ『自分が第一人者になろう』と思えるし、プロジェクトが進展した時の喜びもひとしお。挑戦して良かったと実感している」

そんな辻を上司の西村優も高く評価している。

「自ら志願しただけあって非常に意欲的で、専門分野の素養も高い。当部門にはさまざまな専門知識やスキルを持った人財が多数いるので、積極的にコミュニケーションを取って知識を吸収してほしい」と期待を寄せる。

上司からのエールに顔を輝かせた辻に、今後のキャリアパスを聞くと、「まずは洋上風力開発の技術担当として責任を果たせるよう努力を重ね、プロジェクトを引っ張っていける存在になりたい。将来的には、部門を牽引し、関西電力ひいては世界のゼロカーボン達成に貢献できる人財になりたい」。辻の挑戦は始まったばかりだ。

洋上風力発電

中間管理職ではなく中間経営職

鎌田英治 グロービス経営大学院専任教授

「プログラムでお伝えしているのは、皆さんは中間管理職ではなく『中間経営職』であるという事。実際の仕事内容は従来の中間管理職と同じでも、経営という高い視座で捉え直すと物事の見え方はガラッと変わる」

「中間経営職」という聞き慣れない言葉をキーワードに挙げたのは、関西電力が17年からスタートした経営幹部候補研修プログラム「Change Leaders Program(CLP)」の講師を務める鎌田英治氏(グロービス経営大学院専任教授)だ。CLPは階層別にⅠからVまで5つのプログラムがあり、鎌田氏が担当するCLPⅣは経営層一歩手前の役職者向け。研修目的は「経営者としての視座の獲得、意思決定力と“軸”の醸成」 だが、将来に備えるためではなく、今やっている仕事を経営の視点でとらえることが重要と鎌田氏は力説する。

「中間管理職という認識だと、上の指示を下に伝える、部下を管理するという発想になる。だが、先行き不透明なVUCA*の時代に求められるのは、経営の意図を自分の言葉で語り、現場を踏まえて上に進言できるリーダー。組織の課題の原因は自分自身にもあると考えて行動できる中間経営職が何人いるかが企業の将来を左右する」

*Volatility(変動)・Uncertainty(不確実)・Complexity(複雑)・Ambiguity(曖昧)の頭文字を取った造語で、未来の予測が困難な状況であること

CLP IIIプログラムでの経営幹部へのプレゼンテーション

学びを言語化し、自らの血肉とする

CLPⅣのプログラムは6月から翌年3月までの10カ月間。経営者としてのスキル・マインドを鍛え、他企業のリーダーと学び合う「社外スクール」と、経営者として関西電力で成し遂げたいことを考え抜く「企業内研修」の大きく2部で構成される。「企業内研修」では、社外ロールモデルによる講演、社内外リーダーへのインタビュー、社長を含む社内メンバーとの対話、受講者同士での読書会など、多彩なプログラムを通じて得た学びや気づきを言語化し、自らの血肉とすることを目指している。

「大人の成長に不可欠なのは、頭の中の言葉をアップデートすること。リーダーの仕事においてコミュニケーションが重要。多くの人に伝える立場だからこそ無自覚に使う否定的な言葉を認識し、前向きな言葉、周りを巻き込むポジティブな言葉に変えていく。行動のなかで端的に表れる言葉を変えることが何より重要」

研修では「なぜこの仕事をしているのか?」「何を成し遂げたいのか?」といった自己理解も求められる。従来の常識に囚われず、自分の判断軸を持ってほしいとの思いからだ。

「コロナ禍を経て世界のグレート・リセットに向けての動きが加速しているが、これからの新しい社会は仕組みもルールもまだ決まっていない。情報が揃わず、正解がわからなくても意思決定するのがリーダーの役割。だからこそ自分の頭で考え、決断し、1ミリでも前進する気概が求められる」

CLPスタートから5年。これまでの研修で接した関西電力のリーダー達はいずれも、学びへの真摯さ、言語化の質の高さ、仕事への自負などで群を抜いていると鎌田氏は言う。一方で、各事業の専門性を深めるだけでなくバリューチェーン全体を見渡せる人財や、前例踏襲から脱却し変革を牽引していく人財の更なる輩出は今後の課題と指摘する。

「ゼロカーボンを目指すなか、これからのエネルギー産業はどうあるべきか。専門性を踏まえつつ、大きな社会の流れにもコミットし、長期的スパンで大義を語り、ステークホルダーを巻き込んでいく。そんなリーダーを一人でも多く輩出していきたい」

CLP IVプログラムでの社内研修

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)