VPPやDR、ユーザーを巻き込む

需給マッチングで「晴耕雨読」もいい

伊藤 バーチャルパワープラント(VPP)*のような、IoTによる需給調整技術はどの程度まで進んでいますか。

田中 VPPなど多様な需給バランス調整は、技術的には可能だが、経済的にはまだコストが非常に高い。例えば、再エネ増に伴う夕方の「ダックカーブ*」と呼ぶ需給変動に対し、需要側に協力いただき、少し需要を下げてもらう。今はインバータ等が家庭やビルにどんどん入っているので、需要を自動で制御することは技術的には可能。だが、周波数や電圧の非常に精緻な調整が必要になり、系統全体のバランスを見ながら家の中の機器を同時にコントロールするのは、制御が高度になってコストがかかります。

経済的にまだ課題はあるが、私はこのようなユーザー側のリソースを活用した需給調整に注目している。今までは電力会社が高品質な電気を供給してきたが、家庭やユーザー側施設に再エネ発電設備や蓄電池等が導入されていくなかで、このリソースをうまく取り込み電力会社と一緒に偏在するエネルギーの時間的アンバランスを吸収するバッファをつくりたい。

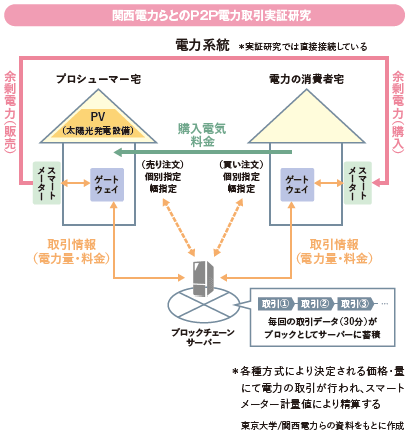

関西電力等と共同研究しているP2P電力取引は、売る人と買う人が直接電気を売買し、予約に基づいて電気を送る仕組み。電気が余っている時間はどんどん価格が下がり、安い時間帯に掃除や洗濯、給湯、電気自動車の充電、機械運転等を予約で動かす。VPPやデマンドレスポンス(DR)*でユーザーを巻き込んで需給マッチングを行うわけです。

伊藤 すると利用者側が、今、電気が安いから電気を使おう、となる?

田中 電気は相対的に非常に安いので、それほど行動は変わらない。むしろ、電気代(単価)が一定額以下になれば、給湯器などを動かす、高くなれば暖房を止めるとか、個々人の方針を聞いてAIが代行。自分の行動は変えず、電気が余る時間帯に再エネの変動をうまく吸収する形になる。

近年増えているデータセンター(DC)は都市の電力消費量の10%を占めるともいわれるが、電力が余っている時間帯にディープラーニングやデータ処理を行うなど、ユーザー側の変化も必要。ユーザーの変化が積み重なれば、需給逼迫を回避できるかなと。

伊藤 私は新潟出身なのですが、長岡にできたDCは、冬の間に雪を貯め、雪室を通して冷たい空気を送って機器を冷やすことで、消費電力を40%ほど削減できるんです。地域の自然資源の活用はいいアイデア。そこはJ-クレジット取引をDCで初めて認定され、お客さまはサービス利用量に応じたクレジットをもらえるというビジネスモデルです。

田中 地元の資源をうまく使って、地元でお金を循環させればいい。従来は安定的に電気が供給されたので、いろんなエネルギーを使う知恵は必要なかったが、少しずつそこも考えながら、晴耕雨読──エネルギーがあるときに使って、ないときは使わない。そういう知恵は大事です。

VPP(Virtual Power Plant)

仮想発電所。ユーザー側のエネルギーリソース、電力系統に直接接続されている発電設備/蓄電設備の保有者もしくは第三者が、そのエネルギーリソースを制御することで、発電所と同等の機能を提供すること。

ダックカーブ

太陽光発電の増加に伴い、日中は太陽光発電で電力消費を賄えるが、日没後は太陽光発電が使えず、火力発電等の急激な出力増加が必要となる。この需要曲線がアヒルの背中の形状に似ていることからダックカーブと呼ばれている。

DR(Demand Response)

電気の需要と供給のバランスをとるために、ユーザー側の設備を制御することで電気の使用量を増減されること。

エネルギーは国の根幹

変化の時代の舵取りを

伊藤 関西電力への提言があればお願いします。

田中 今、大きな不確実性を抱えながら事業に取り組んでいると思うが、世の中が変わるとき、うまく帆を広げて、多様なチャレンジを行ってほしい。デジタル化も含め投資して、違う形の電力事業を世に見せてもらいたい。

伊藤 エネルギーは国の根幹に関わるものですが、停電を考えたことのない人がほとんど。でも、停電はあり得ます。その認識を私たちも持たなきゃいけない。島国で資源小国の日本では、他国と比べものにならないほど安定供給は大変ですが、国民のために頑張っていただきたい。多様な新電力が割拠するなか、エネルギーって市場原理だけで考えていいものなのか。市場に任せていたら、自分の利益しか考えない企業が出てこないとも限らない。電気は現代社会に欠かせないインフラであり、ライフラインだから、もっとリスク対策が必要だと思います。

田中 賛成。電力設備を持つユーザーが増えていくので、彼らと連携しながらやっていくという、さらに大変な舵取りになる。

伊藤 難しい舵取りを求められる状況で安定供給を続けるには、火力をうまく使うと同時に、安全性が確認された原子力発電所を動かしていかないといけないと思います。

田中 脱炭素化が進むということは、基本は電化が進むわけですからね。電力会社に対する期待は大きいです。

伊藤 ありがとうございました。

- 伊藤聡子 いとう さとこ

キャスター/事業創造大学院大学客員教授

1967年新潟県生まれ。東京女子大学文理学部卒。報道・情報番組でキャスターを務めたのち、2002年NYフォーダム大学留学、10年事業創造大学院大学修了。現在はキャスターに加え、コメンテータとして「ひるおび!」(TBS系)等に出演。エネルギー問題への関心が高く、国内外のエネルギー関連施設の取材・視察を行っている。産業構造審議会委員、中小企業政策審議会委員など歴任。

https://www.sankeipro.co.jp/talent/profile/ito-satoko/

- 田中謙司 たなか けんじ

東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻准教授

1974年鳥取県生まれ。東京大学工学部船舶海洋工学科卒、同大学院情報工学専攻修士課程修了。工学博士。マッキンゼー・アンド・カンパニー、オーストリアグラーツ工科大学客員研究員等を経て、19年より現職。電力流通システム/デジタルグリッドを用いた社会システム・イノベーションなど研究。著書『電力流通とP2P・ブロックチェーン(監修)』など。

http://www.ioe.t.u-tokyo.ac.jp/

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)