島国で資源小国・災害大国の日本は

多様なエネルギーミックスでリスク回避

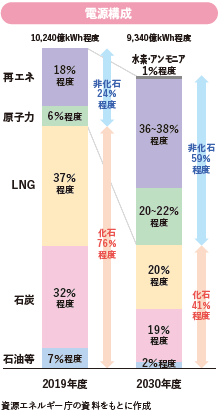

伊藤 第6次エネルギー基本計画*によると、化石燃料を減らし、再エネを36~38%と大幅に増やす、原子力は20~22%で維持。これについてはどう思われますか。

田中 再エネを主力電源化しつつ、多様なエネルギーミックスに配慮している。原子力も、エネルギーセキュリティの観点からも利用すべきだし、発電時にCO2を出さないので脱炭素の面でも望ましい。

伊藤 再エネだけで賄えばいいと思っている方も多いと思います。日本はよくヨーロッパと比較されますが、ヨーロッパは地続きなので、いざとなれば電力を融通し合える。風力主力の国は、風が止まっても隣国から原子力の電気を送ってもらえる。日本は資源のない島国なので、どのエネルギー源も失うことは大きなリスク。電力の安定供給に、非化石のベースロード電源として発電効率が極めて高く、準国産エネルギーである原子力は外せない。アメリカでは若い学生が小型原子炉を造ったとか。

田中 ビル・ゲイツ氏が、安全性が高いとされている小型炉開発を支援していますからね。

伊藤 多様なエネルギーミックスを維持した上での脱炭素が大事です。

田中 1つに集中する一本足打法では、何かあったとき国民生活を守れない。多様な電源の良い点・悪い点を補完しながら構成するのが望ましい。

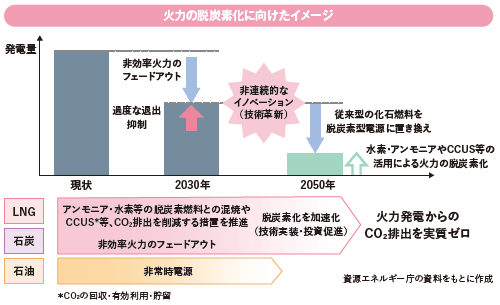

火力発電だって、化石燃料を使わず製造した次世代燃料である水素やアンモニアを使えば、ゼロカーボン電源として大いに期待できます。

伊藤 アンモニアを燃やしても、CO2は出ない。そういうカーボンフリーな火力燃料を追求してほしいですね。

再エネも良い点ばかりではない。洋上風力など台風が来たとき大丈夫か。太陽光も、地方に行くと山肌一面がパネルで埋まっていたりしますが、大雨で土砂崩れが起きたとき大丈夫か。地方によっては設置を規制する条例もできており、再エネを主力にする際の課題も考えないといけない。

田中 誰が過渡期のコストを負担するかも考えるべき。ピーク時の供給力を賄うためにある火力の稼動率は5~6%。年間1週間程度しか稼動しない発電所を需給調整のために維持する。その固定費は誰が払うのか。昔は電力会社が太っ腹で抱えてきたが、自由化でその余裕はなくなってきていると思う。今、多様な電力取引市場が登場しているが、うまくインセンティブ設計をしないと、採算が取れない火力を廃止するのは民間企業としては当然。自社需要分はともかく、他社の分までコストは負担しないが維持しろというのは無理な話。その辺の設計を再考する必要がある。

第6次エネルギー基本計画

エネルギー政策の基本的な方向性を示すために政府が策定。2018年の第5次計画策定時以降、脱炭素化に向けた世界的潮流、国際的なエネルギー安全保障における緊張感の高まりなどエネルギーをめぐる情勢変化や日本のエネルギー需給構造が抱える課題を踏まえ、21年10月閣議決定。

地域マイクログリッド(地産地消)と

基幹送電網の連系で停電リスクを分散

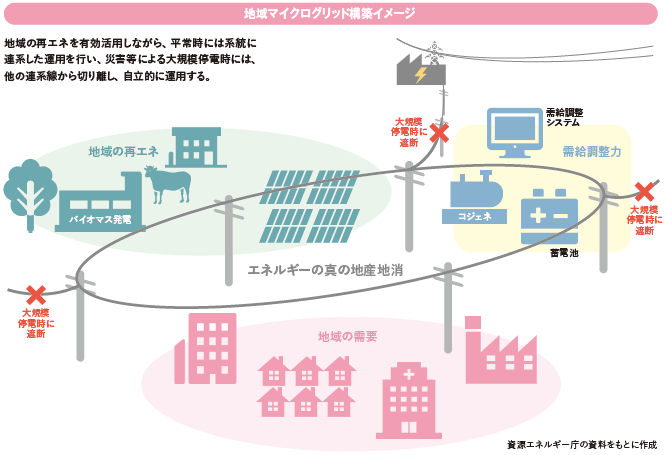

伊藤 今、大電力網が構成されていますが、停電リスクを考えると、再エネを地産地消する地域マイクログリッドも持っておいたほうがいいかもしれないですね。

田中 そうですね。今は山奥や離島の一軒家にも電線を引いて電気を送るという高品質のサービス体制を敷いているが、木が倒れて停電したとき、切れた箇所を見つけて3日以内に直すとなると、送配電事業者は相当辛い。脱炭素化の流れで再エネが各地に増えているのは、リスク分散の点で望ましい。停電したとき当面は地元の太陽光で必要不可欠な分は賄い、1週間ほどの猶予を持って系統電力を復旧させる。分担することで、日本中隈なく高品質サービスを提供するのではなく、リスク分散と合理化を図る。

伊藤 私は地域活性化にも携わっていて、地域マイクログリッドは自立性が売りになるし、活性化のポイントにもなると思います。

田中 例えば、人口密度が低い地域では電力会社のサポートレベルを少し下げ、エネルギーの自給自足を進める。手厚いサポートを望むなら、それなりのコスト負担をしてもらう。選択肢を増やし、国全体の合理性を高めることが必要です。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)