DXプロダクトのサービスプロバイダーへ

Dshift 代表取締役社長 角田 恵

関西電力のイノベーションの中でも、とりわけ順調に進んでいるのがDX──デジタル技術を活用した事業変革への取組みだ。18年にDX推進のための専門子会社「K4 Digital」を設立し、発電・送配電・営業から総務、経理まで、さまざまな事業のDX推進をサポート。取組み事例は3年間で100件を超える。

関西電力が取り組むDXの中でも、水力発電所の鉄管や火力発電所の煙突内部を点検するドローン、水力発電所の取水口に流れ込む雪や塵芥(ごみ)をAI で自動検知するシステムなどは、安全性向上、発電量増加やコスト削減に大きな成果を上げただけでなく、社外からも注目されている。

「他社との情報交換の場で我々のDX技術を紹介すると『うちでも使いたい』というご要望をよくいただく。製鉄所、製紙会社やゼネコン、自治体のダム・発電所やごみ処理施設など、電力会社以外からの関心も高い。だったらこの技術を商品・サービスとして提供し、お客さまや社会のニーズに広くお応えしたいと考えた」

DX外販のため21年4月に発足した「Dshift」(ディーシフト)代表取締役社長の角田 恵は、新会社設立の経緯をそう語る。角田自身、土木部門でAI自動検知システムや点検用ドローンなどの開発に携わってきたこともあり、デジタル技術の可能性を肌で感じている。

「DX分野の変化のスピードは本当に速く、常にアンテナを高く張っていないといけない。大変ではあるが、ワクワクするような最先端技術の実務適用をお手伝いできるのは技術者としても経営者としても幸せ」

ドローンで洋上風力設備を見守る

Dshiftの発足から4カ月、コロナ禍にもかかわらず出足は好調で、既に60以上の企業・機関とコミュニケーションを繰り返し、課題の掘り起こしや提案を進めている。

「扱う商品・サービスの領域は自然相手の場合が多く、お客さま1件ごとに条件が異なり、我々のプロダクトをそのまま適用できるわけではないが、むしろそこが面白く楽しい。個々の環境にアジャストするため、K4Digitalとも連携し、みんなで知恵を絞っている」

まずは煙突点検ドローン、塵芥や流氷雪検知システムなど、電気事業で成果を上げたプロダクトの提供を目指すDshift。同時に今後の「主力製品」として、洋上風力設備の点検・検査用ドローンの開発と実務適用にも注力しており、22年度にはサービス提供を開始する予定だ。

洋上風力はゼロカーボン化の主力電源の1つと目され、政府も現状の約4万kWに対し、2030年には1,000万kW、2040年には3,000万~4,500万kWと意欲的な導入目標を立てている。「しかし、ライフサイクルコストの3割以上を占めるのが保守・運転の費用。ここをしっかり詰めておかないと、目標は絵に描いた餅になってしまう。ヨーロッパは洋上風力先進地だが、落雷への備え、対応など日本の気候に適合するメンテナンス技術は十分に開発されていない。我々が率先して取り組み、ゼロカーボン実現に貢献したい」。角田は頼もしい笑顔を見せた。

左 洋上風力発電所の点検に使うドローン

下 ドローンでの点検の様子

ドローンが日常風景になる近未来

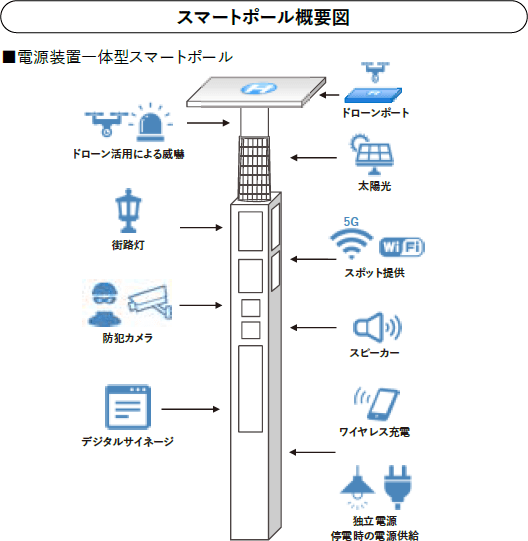

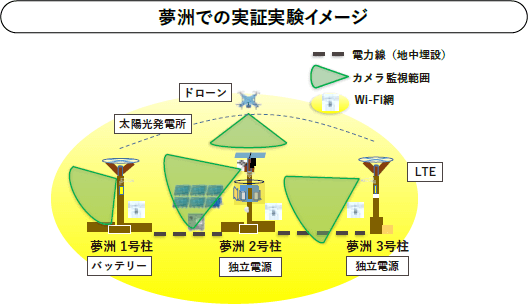

21年5月、大阪・関西万博会場となる夢洲での先端技術等実証実験の公募において、関西電力と関西電力送配電などによる「スマートポール」の運用実証実験が採択された。

スマートポールとは、通信基地局や公衆Wi-Fi、街路灯、人流解析カメラなどを備えた多機能ポール。スマートシティを支える新しいインフラとして国内外で注目されている。街灯型、サイネージ型、路上変圧器型などがあり、搭載機能もさまざまだが、今回のスマートポールは、着地するだけで充電できる非接触充電ドローンポートを搭載した点が最大の特徴だ。

実証実験を引っ張るのは、以前からドローンの非接触充電を研究していた関西電力技術研究所の清水慶一。「簡単に充電できるドローンポートが街のあちこちにできれば、ドローン自体を軽量化でき飛距離を伸ばせる。ドローンの普及を後押しできるし、スマートポールの機能としても他にはない強みになる」

実証実験*は21年11月から22年6月までの約半年間の予定。期間中にはドローンを活用した「見守り機能」の検証も行われる。スマートポールの防犯カメラとドローン搭載カメラの画像をAIで分析して特定の人物を発見・追跡するもので、迷子や不審者の探索などの用途を見込んでいるという。

「まずは万博での採用を目指し、万博を機にドローンが日常生活に溶け込み、活躍する未来を願っている」

※今後、実証実験実施に向けて各種調整が行われるため、実験内容等は変更になる場合がある

「ぜひ身近に!」と望まれるものを

関西電力技術研究所 清水慶一(左)

関西電力送配電 新規事業グループ 森井一喜(右)

実証実験ではスマートポール自体の耐久性をはじめ、街路灯、Wi-Fiスポット提供、併設した太陽光発電からの電力供給、停電時のスマホ充電など、ドローン関連以外の搭載機能についても検証が行われる。これらを通じて新たなビジネスモデルを模索するのは、関西電力送配電新規事業グループの森井一喜。キャリアチャレンジ制度で同グループに異動し、スマートポールを用いた事業検討を担当している。

スマートポール実装時には実施主体となる関西電力送配電。その最大のミッションが電力安定供給であるのは言うまでもないが、18年の台風21号をはじめ関西でも大規模災害が頻発する昨今、「社会に不可欠なインフラを支えるものとして、平時だけでなく災害時にも役立つスマートポールの実現に取り組む意義がある」と森井は言う。

「例えば平時は都市の利便性を向上させながら、停電時でも街を照らし、災害情報を知らせてくれるスマートポールが身近にあったら災害時の助けになる。地域の方々のニーズもしっかり汲み取り、『ぜひうちの近くに立ててほしい!』と言ってもらえるものを提案していきたい」

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)