分散型電源とは自家発電や再生可能エネルギー発電、蓄電池など比較的小規模な装置を消費地近くに分散して配備し電力を供給するもの。近年、ゼロカーボン化やレジリエンス強化につながると注目が高まっている。関西地域の分散型電源活用の現場を訪ねた。

関電不動産開発|ゼロカーボンを目指すサステナブルなまちづくり

SMART ECO TOWN 星田

JR星田駅(大阪府交野市)北側での大規模開発プロジェクト

関電不動産開発が手掛けるコンセプトタウン構想プロジェクト「SMART ECO TOWN 星田」。大阪府交野市のJR星田駅北側に広がる約26haの敷地が舞台。住宅、商業、医療、企業、農地を含む複合開発エリアに、194戸の戸建て、総戸数382戸のマンションを創造する。

「SMART ECO TOWN」6つの切り口

「当社の経営理念『安心で快適なまちの基盤づくりを通じて、持続可能な未来の実現を目指す』を体現するのがこのプロジェクト」と切り出したのは住宅事業本部 戸建事業推進部長の大窪知明さん。着目したのはエネルギーとコミュニティ。全ての戸建てとマンションをオール電化にするとともに、戸建て全邸に太陽光発電システムを取り入れ、エネルギー収支をゼロにするZEH(net Zero Energy House)で、省エネ・ゼロカーボンを促進する。プロジェクトエリア内の全住宅のオール電化・ZEH(Nearly含む)化は関西初だ。コミュニティづくりでは、エリアマネジメント*を導入し、住民交流を図るイベントの実施や街区内の巡回警備などセキュリティサービスを提供。他にも買い物支援サービスの提供など、便利で快適な暮らしを支える多様なサービスを展開する。

カバー付屋外コンセント

将来のEV社会を見据えた取組みも進む。戸建て全戸にEV充電器を設置するほか、カーシェアも導入。マンションには、IoT技術で全体の電力使用量をモニタリングしてピーク時の電力量を調整しながら充電できる、EV充電システム「e-STAND」を設置。設置数は駐車場台数の半数にあたる159台分だ。「EV化の流れがあるが、充電インフラの整備は喫緊の課題。『e-STAND』はEV普及を後押しするシステム」とマンション担当の内海 亮さんは話す。災害時にはEVに充電した電力を活用でき、停電対策にもなる。

戸建て建売住宅の建設が進む

「都市開発は開発して終わりではない。将来的なゼロカーボン社会を見据えたインフラ整備と快適な暮らしに寄り添い続けることは我々の責務だ」と大窪さん。今後は先行していた宅地販売に続き、今夏からマンション分譲、戸建て建売分譲が始まる。新しい街の誕生が楽しみだ。

- * 地域の良好な環境や価値を維持向上させるための住民・事業主・地権者等による主体的な取組み

- 大窪知明

関電不動産開発

住宅事業本部 戸建事業推進部長

- 内海 亮

関電不動産開発

住宅事業本部 事業推進部

第一推進グループ チーフリーダー

大阪大学|モビリティとエネルギーの特性を生かす 都市基盤づくり

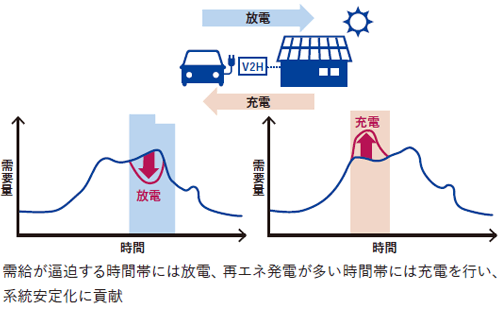

EV-PHEVとV2H機器活用のイメージ

移動手段以外のEVの価値に注目が集まっている。国内外でEVを「動く蓄電池」として需給調整に活用しようと研究開発が進む。だが日本では2021年の新車販売台数約240万台のうちEVは2万台強と全体の0.9%にとどまっており、EV普及率が上がらなければ調整力としての役割は期待できない。普及のネックは充電環境だ。

そこで2020年に大阪大学と関西電力がタッグを組み、充電インフラ設計を研究するモビリティシステム共同研究講座を立ち上げた。「モビリティとエネルギー、両方の特性を理解し、両者の関係を取り持つのがこの講座の価値」と講座を主宰する太田 豊特任教授は説明する。

主な研究テーマは、最適な充電インフラの設計と環境への影響分析。具体的には、EVが導入される地域を想定し、バス・トラック・乗用車などをEVに替えたときの電力使用量や必要な充電地点などをシミュレーションして予測する。通勤にも使える共用EVを大学に導入し、移動距離や使用するエネルギー量を解析。充電インフラの最適設計に生かす。駐車時は、EVに溜めた電気を研究棟の電源として活用。「クルマは走行時間よりも駐車時間の方が長い。太陽光発電の電気をEVに溜めて多方面で利用すれば、ピークカットにつながる。EVの価値を伝え、普及を促進したい」

産学連携で研究を進める

通勤に利用できる共用EVを導入

最終的にはモビリティとエネルギーの連携を通じて、快適な暮らしと環境価値の向上を実現するスマートシティの都市基盤モデルを構築、都市計画に活用するのが目標だ。「太陽光発電の余剰電力とEVを組み合わせれば、充電コストの削減につながるほか、複数のEVを統合し、充放電できるシステムを構築すれば需給調整にも活用できる」と太田教授。将来的には自治体での実証を行い、予測精度を高めていきたいと意欲をみせる。EVが活躍するスマートシティへの期待を胸に大学を後にした。

- 太田 豊

大阪大学大学院工学研究科 モビリティシステム共同研究講座特任教授

名古屋工業大学電気情報工学専攻博士課程修了。東京都市大学工学部准教授などを経て、2020年4月から現職。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)