追いつくだけの成功体験に最適化した社会、

負のレガシーからの脱却を

秋山 日本は統制が取れたモノカルチャー集団として、追いつく以上の理想を持たずに走ってしまい、その成功体験から脱却できていないんですね。それが今の課題。IT革新によって簡単に破壊的イノベーションが起こる事業環境になっており、何もしないことが最大のリスクなのに、まだ気づいていない。

今、ダイバーシティが謳われていて、その意義は、負のレガシーである成功体験に囚われていない人たちが多様に活躍できる時代になったこと。

教育経済学者に聞いた話では、男性と女性で仕事上の能力差はないが、志向や特性には有意な差がある。代表的なものが競争に対する志向。男性は競争を好むが、女性は好まない傾向がある。子供に徒競走をさせると、男の子は人と競わせたほうがパフォーマンスは上がるんだとか。

山口 面白い。そうなんだ。(笑)

秋山 はい。私は男女雇用機会均等法のパイオニア世代ですが、なんとか既存組織に自分たちを適合させ生き残ってきました。その結果、残念だったのは下の世代の女性たちに「先輩のようになりたくない」と言われたこと。男女で特性が違うのに、男性に最適化された社会システムに当てはめようとすると、当然、合わない人が大勢出てくる。システム自体を多様化していかなければ、多様な人材の活躍には至りません。

男女雇用機会均等法

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の通称。1985年制定、86年施行。

ダイバーシティのメリットは創造性や革新性、

デメリットはスピードや実行力

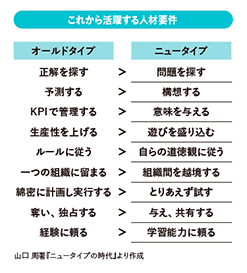

山口 問われているのはどういうアウトプットを出せるかですが、多様性が組織に与える影響は、必ずしも組織のパフォーマンスを上げる方向に作用するわけではありません。例えば国籍や宗教が違うと優先順位の考え方が違うので、意思決定に時間がかかったり、ストレスレベルが高まり、離職率が上がる傾向があります。要するに、多様性のデメリットはスピードや実行力、メリットは多様な意見・多面的な物の見方に基づくアイデアやクリエイティビティ、イノベーションなどに現れる。競争優位の源泉をスピードで捉えるのか、多面的な見方で捉えるのか、ということです。

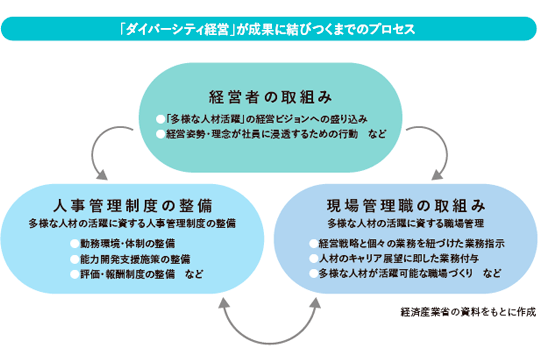

ダイバーシティで日本より20年先行するアメリカは、80年代に深刻な産業競争力低下に陥り、優れたアイデアや化学反応が起きる組織をつくろうと、多様化を進め、見事に復活。競争優位の源泉が変わるなか、ダイバーシティで成果を出すには、多様性のレベルを上げるという横軸と、マネジメント手法を変えるという縦軸、両方が必要です。マネジメントやリーダーシップの型もシフトチェンジしないと、多様性の強みを生かせません。

秋山 マネジメント手法で、時代の変化に伴い必然的に出てきたものが、パーパス経営じゃないですか。高度経済成長期には業績を上げることだけに邁進したが、より高次な価値観を目標にすることで、人種・宗教・性別・階級を問わず多くの人が普遍的に共感したり、目標に向かう力を集結できる。パーパス経営は今、必然性のあるマネジメント手法です。

パーパス経営

自社のパーパス(存在意義)を明確化し、それを軸に社会に価値を提供・貢献していくこと。

想像力・共感力を磨き社会に寛容性を取り戻す

秋山 課題が山積していますが、解決の方向性として、世代交代に期待したいです。ただ世代交代したとき、新世代が旧世代を排除してはダメ。ダイバーシティは多様性を認めることなので、精神の寛容性が求められます。実はこの寛容性は今、日本人にかなり欠けている。寛容性を取り戻すことができれば、どんな人も発言や行動が否定されたり、疎外されることはありません。この理想の方向にどうすれば行けるかを、最近考えています。

山口 この百年ほどのビジネスは、基本的には普遍性の高いニーズから順に解決してきました。100人に1人しか抱えていないニーズより100人が100人抱えているニーズに応える。必然的に少数ニーズへの対応は後回し。だけど人口の数%でも、全世界共通の切実なニーズに応えるサービスなら、商売になる。少数ニーズに対する想像力や共感力が、これからの人材には求められます。

秋山 若い人が優れたアイデアを出したとき、決裁権限を持つ人に想像力や共感力があるかどうかも大事ですね。

山口 多様化とは価値観も多様化するわけで、人が何にお金払うかも多様化する。えっ、こんなのアリ? というビジネスモデルがあるんです。部下からとんでもない提案があったとき、上司として否定的な判断しかできないなら、自分はイノベーションの目利きはできないと思ったほうがいい。目利きが難しい時代ですが、それを共感力や想像力で乗り越えていく必要があります。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)