フュージョンエネルギーで、環境を守り経済発展を実現する

核融合反応を起こすための加熱システム

「ジャイロトロン」

提供:京都フュージョニアリング

提供:京都フュージョニアリング

次世代のエネルギー源としてフュージョンエネルギーと呼ばれる核融合の技術が注目されている。

フュージョンエネルギーとは、重水素や三重水素などの軽い原子核同士が融合し、別の重い原子核になる際に生まれるエネルギー反応を活用するもの。発電過程でCO2を排出せず、重水素は海水などから抽出可能、三重水素は炉内で自己増殖でき、脱炭素やエネルギー安定供給を実現するエネルギー源として期待され、世界で開発が加速している。小西哲之さんがCEOを務める京都フュージョニアリングも開発の先頭を走る一社だ。

「フュージョンプラント(核融合炉)自体の開発は、世界で50社ほどが進めている。ただエネルギーの活用には、熱を取り出して発電する仕組みや燃料供給サイクルなどが必要。周辺設備もすべて開発しているのは世界でも当社だけ。炉の方式を問わず発電に必要なシステムを備えている」と小西さん。

同社では、2024年11月「FAST(Fusion by Advanced Superconducting Tokamak)」というフュージョンエネルギーの発電実証プロジェクトを発表。トカマク方式*のプラントで燃料には重水素と三重水素を使用し、2030年代の発電実証をめざす。フュージョンの国際プロジェクトITERが実験運転開始を2035年から2039年に延期するなか、世界初になるかもしれない。

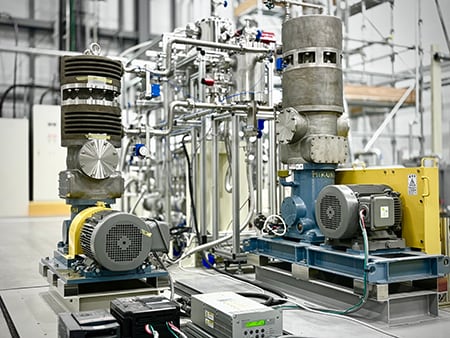

燃料供給サイクルを構成する真空ポンプ

提供:京都フュージョニアリング

開発加速の背景には、日本の研究レベルや技術力の高さがある。世界でも名の通った研究者が大勢おり、プラントに必要な純度の高い材料や、精密な部品を製造してくれる企業も数多い。「日本産業の強みを大いに発揮できる分野だ。技術を輸出することで、将来的には日本が産油国同様のポジションでクリーンなエネルギーを世界に提供できる」

夢のエネルギーといわれるフュージョンエネルギーの実現に一段と期待が高まる。

- * ドーナツ型の装置内で強力な磁場を発生させ、高温のプラズマを閉じ込める方式。ITERでも採用されている。

- 小西哲之 こにし さとし

京都フュージョニアリング 共同創業者兼CEO

40年にわたり核融合炉工学、炉設計研究に従事し、2019年京都フュージョニアリング創業。

フュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion)会長、内閣府・核融合戦略委員などを務める。

排ガスからCO2を回収し、火力発電所の脱炭素化へ

関西電力舞鶴発電所内のCO2回収設備

提供:川崎重工業

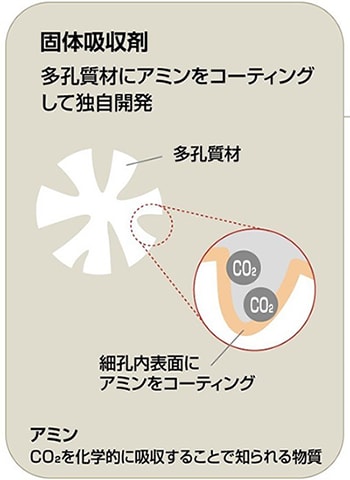

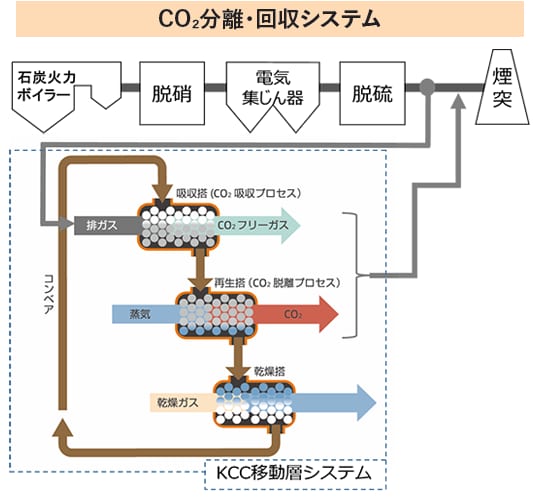

脱炭素社会実現に向け火力発電から出るCO2の回収に取り組んでいるのが川崎重工だ。「CO2 回収技術はもともと潜水艦や宇宙船のような閉鎖空間で呼気から出るCO2を除去するために開発したもの。この技術をベースに排ガスのCO2回収技術を開発した」と実証を統括する安原克樹さんは切り出した。川崎重工では、アミンをコーティングした固体吸収剤を用いたCO2分離・回収技術実証実験を進めており、2023年、関西電力舞鶴発電所にパイロットプラントを設置した。

発電所敷地内でひときわ目立つ背の高い設備。ここで上から下へ吸収剤を移動させCO2を分離・回収している。従来の吸収剤を固定した方式よりも吸収効率が上がるうえ、設備をコンパクトにできるという。「吸収剤を移動させCO2を回収する技術は世界初。最初は自社工場の5t規模の小規模プラントで実証を始めたが、一巡で吸収剤が粉々になり使えなくなった。吸収剤の高強度化、設備の改良を重ね、ようやく40t回収規模の舞鶴発電所での実証にこぎ着けた」と当時の技術開発責任者の奥村雄志さんは開発の苦労を語る。

特徴は、吸収剤からCO2を分離する際の温度が低く、60℃程度で取り出せること。発電所の排熱をそのまま活用でき、運用時のエネルギーコスト低減に繫がるという。

同時に、回収したCO2の貯留や利用にも力を注ぐ。コンクリート内への固定化する実証を他企業と共同で進めている。またドライアイス等に活用するなどの提案も受けている。「舞鶴発電所での取り組みは多くの企業に注目いただいている。いち早く事業化し日本発の技術を世界に広めていきたい」と安原さんは力を込めた。

- 安原克樹 やすはら かつき

川崎重工業 熱サイクル総括部 総括部長

- 奥村雄志 おくむら たけし

川崎重工業 CN・CO2回収事業開発 プロジェクトマネージャー

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)