2025年4月13日に幕を開ける大阪・関西万博。

世界中から「いのち輝く未来社会」への取り組みを持ち寄り、SDGsの達成とその先の未来を描き出す。

大阪・関西万博に集う未来とは──

科学技術で拡げるいのちの可能性、50年後の「いのちの未来」を考える

シグネチャーパビリオン「いのちの未来」外観 ©FUTURE OF LIFE / EXPO2025

シグネチャーパビリオン「いのちの未来」外観 ©FUTURE OF LIFE / EXPO2025大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を受けて8人の専門家がプロデュースするシグネチャーパビリオン。ロボット工学の第一人者である石黒浩・大阪大学栄誉教授が提案するのが「いのちの未来」だ。「人間は科学技術によって進化し、能力を拡張してきた。例えば、スマホ。普及により膨大な情報を瞬時に利用できるようになった。万博では、今後さらに科学技術が発展したときの技術によって拡がる“いのち”を見せていく」と石黒教授。研究施設を訪ねると、アンドロイドが待っており、声をかけると体をひねってこちらに振り向いた。人間っぽい自然な動きに驚く。

©FUTURE OF LIFE / EXPO2025

多数のロボットに囲まれた暮らしを体験できる

©FUTURE OF LIFE / EXPO2025

展示の目玉は、人間とロボットの境界がなくなる世界を描いた「未来シアター」だ。アンドロイド・ロボット・CG等のアバター約30体を使って、住まい・街・健康・移動・仕事などさまざまな視点から、人間とアンドロイド、ロボットが共生する50年後の未来社会をドラマ仕立てで見せる。会場では、アンドロイドによる音楽ライブやオペラなど、多彩なイベントも用意されている。「アンドロイドもロボットも人間だ」と石黒教授。こう言われると思わず抵抗感を抱いてしまうが、生身の体があるから人間ではなく、私たちは社会のなかで受け入れられることで人間になる。相手がロボットであっても私たちと同じように社会で受け入れられれば人間と言えるのでは、というのが石黒教授の考えだ。

人間とロボットの境界がなくなる未来を描く

©FUTURE OF LIFE / EXPO2025

クリエイターやデザイナー等多くの人との協業で開発

©FUTURE OF LIFE / EXPO2025

「1970年の大阪万博は、みんなが科学技術で豊かな生活を手に入れることが目的だった。そこから50年経ち、画一的な快適さの追求は終わり、未来はどんどん多様化していく。未来に憧れるのではなく、未来はどうあるべきか皆さん一人一人が責任を持って考えてほしい」。多くの人を幸福にする多様性を損なわない豊かな社会をつくり上げていくにはどうするか、万博を機に議論を深めたい。

- 石黒浩 いしぐろ ひろし

大阪大学栄誉教授/大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー

1963年滋賀県生まれ。大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了。大阪大学基礎工学研究科教授を経て現職。国際電気通信基礎技術研究所(ATR)石黒浩特別研究所客員所長/ATRフェロー。

いのちのつながり、循環型社会の未来を体感、日本館

円環状の構造でいのちのリレーを表現した日本館 提供:経済産業省

日本館では、『いのちと、いのちの、あいだに』をテーマに、日本ならではの循環型社会実現へのヒントを示したい」。こう切り出したのは、日本館長の黒田紀幸さん。テーマに掲げた「あいだ」には関係性、つながりという意味を込めた。他の“いのち”とのつながりや“いのち”の循環を体験することで、自らが地球の一員であることを再認識し、循環型社会実現に向け行動変容を促す狙いがある。

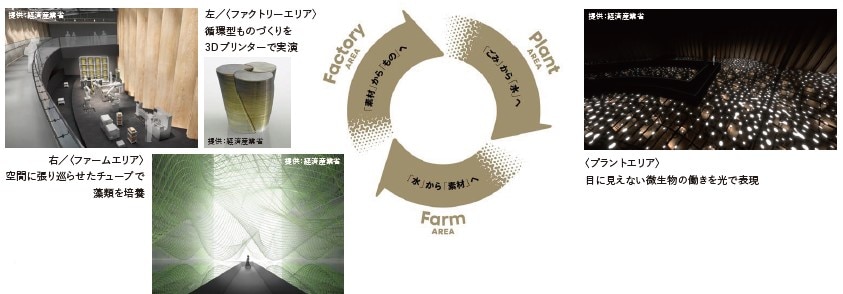

展示はプラント/ファーム/ファクトリーの3エリアで構成。プラントエリアでは万博会場内で出た生ごみを使ってバイオガス発電を行い、ファームエリアでは藻類や微生物が「素材」を生み出す最新の「バイオものづくり技術」を展示。ファクトリーエリアでは“「素材」から「もの」へ”をテーマに、藻類を使った製品展示とともに、日本古来の循環型ものづくりの考え方や社会実装の姿を紹介する。

藻類が素材に?──疑問を黒田さんにぶつけると、「藻類から抽出した成分から生分解性プラスチックや繊維などをつくることができ、化石資源への過度な依存から脱却するカギになる」という。藻類とは、ワカメやコンブなどの海藻をはじめ、陸上植物以外で光合成を行う生物。CO₂を吸収しながら育つ藻から、新たな素材をつくることで、地球環境を守りながら人類が発展していくことができる。ファームエリアでは、少量の水と光で効率的に藻類を培養する様子を展示。藻類と太陽の優しい光が織りなす幻想的な空間で、森林浴ならぬ藻浴が楽しめるという。

「ごみから水、水から素材、素材からものへ。そしてものは役割を終えごみになり新たな循環が始まる。エンドレスな循環を表現するため、各エリアに入口を設けた。どこから館内に入るかによって来場者の受ける印象も異なってくる」と黒田さん。だからこそ、何度も訪れ体験してほしいと力を込める。「そして、日本館を体験した子供たちや若者が、いのち輝く未来のデザインをリードするようになってもらいたい」と黒田さんは期待を膨らませる。

- 黒田紀幸 くろだ のりゆき

2025年日本国際博覧会協会

日本館長兼経営企画室担当局長

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)