理化学研究所|ナノサイエンスを支え続ける

SPring-8アップグレード計画

大型放射光施設 SPring-8

原子・分子レベルで物質の構造や機能を解明するナノサイエンス。その研究を支えているのが兵庫県佐用町の播磨科学公園都市にある大型放射光施設「SPring-8」だ。光速近くまで加速した電子の進行方向を曲げ、発生した放射光で、ナノ(10億分の1)の世界を可視化することができる。SPring-8は、世界最高峰の高輝度放射光が利用できる施設として1997年に稼働した。

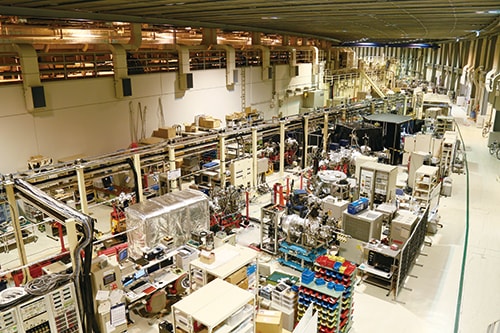

研究を行う実験ホール。ここでの研究が年間1000本を超える学術論文発表に繋がっている。

宇宙分野から生活関連までSPring-8の活用領域は広い。宇宙分野では、JAXAの探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから持ち帰った隕石に含まれる、含水鉱物や炭素物質の分布の観察に使われた。最近では新型コロナウイルス感染症の重症患者に使われる体外式膜型人工肺(ECMO)のチューブ改良に貢献。身近なところではシャンプーや虫歯予防ガムの商品開発への活用も。研究だけでなくさまざまな科学捜査にも使われており、2021年公開の「科捜研の女 ―劇場版―」のロケ地にもなった。

運用開始から25年、現在SPring-8のアップグレード計画が進められている。「多くの大学や研究機関、企業が利用しており、施設停止は困るという声も多く、2024年東北大学での新中型放射光施設の運用開始を待って着手する」と石川哲也センター長。最大の改修ポイントは28年頃に計画している加速器の入れ替え。現在の100倍程度明るい放射光を発生できるようになるという。明るさが100倍になると時間内に得られるデータ量が大幅に増えることから、スーパーコンピュータ「富岳」との連携も強化していく。

アップグレードによってデータ量が格段に増える一方、データ処理に使う電力は膨大なものとなり、これまで以上の省エネ化が必要になる。SPring-8のために省電力サーバーや省電力半導体の開発を進めており、これらサーバー等を産業分野でも広く活用してもらえば、省エネ型のデジタル社会実現にもつながる。「SPring-8が世界No.1 放射光施設であり続けることが、日本のイノベーション創出に不可欠」と力強く話してくれた石川センター長。ここから生まれるイノベーションに大きな期待を抱き、施設を後にした。

- 石川哲也

理化学研究所 放射光科学研究センター センター長

1954年静岡県生まれ。高エネルギー物理学研究所などを経て、95年理化学研究所主任研究員としてSPring-8の建設を統括。2006年より現職。

大阪医科薬科大学|原子核を構成する粒子「中性子」を使った

次世代がん治療

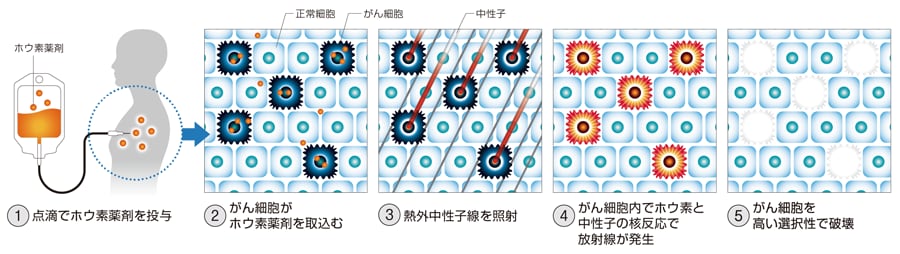

BNCT治療の様子

がん治療の進化がめざましい。治療が困難とされる悪性脳腫瘍にも有効な治療法が見えてきた。その一つがホウ素中性子捕捉療法(BNCT)だ。がん細胞に集まるホウ素化合物を点滴し、体外から中性子線を照射してがん細胞を死滅させる。正常細胞にほとんど損傷を与えず、がん細胞のみを狙い撃ちできる画期的な治療法だ。「通常の放射線治療より正常細胞に与えるダメージがはるかに小さく、放射線治療後に再発したがんの治療にも使えるのが大きなメリット」と話すのは、宮武伸一大阪医科薬科大学特別職務担当教員教授(特務教授)。悪性脳腫瘍の専門医で、2012年から悪性脳腫瘍のなかで最も予後の悪いがんである神経膠腫に対するBNCTの治験を進めてきた。

BNCT治療の仕組み

関西BNCT共同医療センター内に設置した加速器

BNCTの研究は1950年代からアメリカで行われていたが、使用していたホウ素化合物や中性子線の品質が悪く、期待した結果が得られなかった。それを打開したのが日本におけるPET(陽電子放出断層撮影)という医療用画像診断技術の進展だ。がん細胞だけに取り込まれるホウ素化合物の開発によって的確な診断が可能になり、同じホウ素薬剤で治療ができるようになった。さらに病院内に設置できる小型軽量で安全な加速器*1が開発され、中性子を安定的に照射できるようになったことで、BNCTによるがん治療が大きく前進した。

2020年、頭頚部がんの保険診療が開始。脳腫瘍では、再発した神経膠腫に対して、開発企業*2による企業主導治験が終了、承認申請に向けた準備が進んでいる。「既存の治療法では十分な成果が期待できない再発性神経膠腫の効果的な治療につながる」と宮武特務教授。がんと闘う人たちの希望となるBNCT治療のさらなる拡大に向け、宮武特務教授の挑戦は続く。

- *1 電磁波などにより粒子を加速しエネルギーを高める装置

- *2 大阪医科薬科大学におけるBNCTの開発企業は、加速器BNCTは「住友重機械工業」、ホウ素薬剤は「ステラファーマ」

- 宮武伸一

大阪医科薬科大学

関西BNCT共同医療センター 特務教授

1954年、京都府生まれ。京都大学医学部卒、同大学院修了後、母校で研究に携わる。2014年から大阪医科大学医学部附属病院がんセンターで悪性脳腫瘍に対するBNCT治験を責任医師として主導。2020年より現職。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)