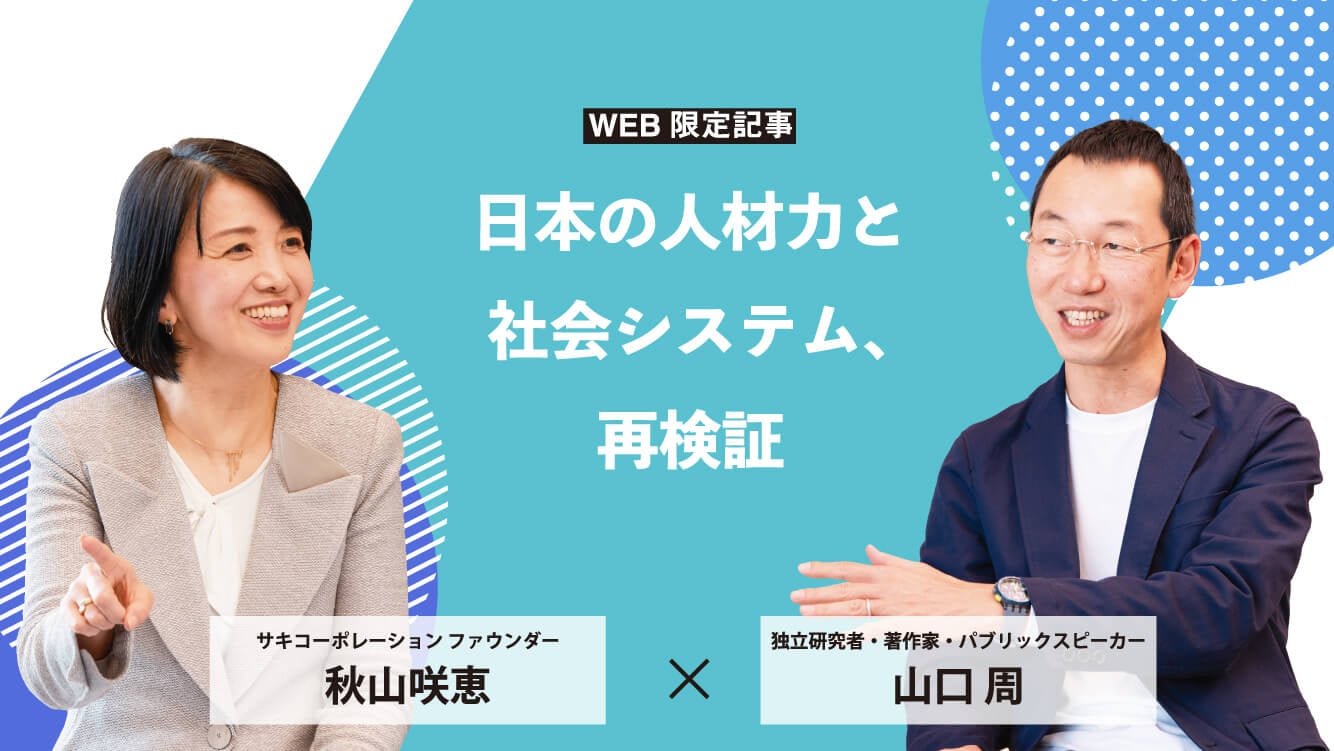

「日本の人材力と社会システム再検証」をテーマにした、秋山咲恵氏(サキ・コーポレーションファウンダー)と山口 周氏(独立研究家・著作家・パブリックスピーカー)の対談から、一部未公開のお話も含めて、二人の視点・ポイントを紹介します。

対談記事のフルバージョンはこちらからご覧ください。

ダイバーシティの視点

ダイバーシティの意義は負のレガシーである

成功体験に囚われない人が多様に活躍できる時代になったこと

日本は統制が取れたモノカルチャー集団として、欧米先進企業に追いつけ、追い越せと走ることが良しとされ、高度経済成長を実現しました。「このやり方でいいんだ」という価値観が組織に根付き、その成功体験から脱却できていないことが現在の課題ではないかと思います。

そのようななかで、ダイバーシティの意義は、負のレガシーである成功体験に囚われない人が多様に活躍できる時代になったこと。追いつくだけの成功体験から脱却するチャンスではないかと思います。(秋山)

社会システム自体を多様化しなければ

多様な人材の活躍には至らない

教育経済学者の方に聞いた話では、男性と女性で仕事上の能力差はないが、志向や特性には有意な差があり、代表的なものが競争に対する志向だそうです。男性は競争を好むが女性は好まない傾向がある。

日本の社会システムは、優秀な人材を集めて、競争をさせ、競争して勝ち残った人たちが、会社の重要な意思決定を担うというピラミッド構造で走ってきた。男女で特性が異なるのに、男性の特性に最適化された社会システムや人事システム、評価システムの中に当てはめようとすると、そのなかでは能力を発揮できない人がたくさん出てくる。

現在、組織の中で女性をもっと増やそう、特に意思決定層に女性を増やそうと、コーポレートガバナンス・コード等も含め、世の中が変わってきているが、社会システム自体を多様化しなければ、個々の人材の持つすばらしい才能が生かせない。これは大変もったいないですし、多様な人材が活躍するためのポイントではないかなと感じています。(秋山)

多様性が組織に与える影響には

メリット・デメリットがある

多様性が組織に与える影響は、必ずしも組織のパフォーマンスを上げる方向に作用するわけではありません。例えば国籍が違うとか宗教が違うと、優先順位の考え方が違うので、意思決定に時間がかかるようになる。要するに、デメリットは実行力やスピード、メリットは、創造性や多面的な物事の見方によりアイデアやクリエイティビティ、イノベーションなどに現れる。結局、社会あるいは個別の企業が何で勝負しているかによって、多様性のもたらす影響は違うということなんです。アメリカは70年代に深刻な産業競争力の低下を招き、本当に優れたアイデア、あるいはいろんな化学反応が起こるような組織というものをつくらなくてはいけないと、80年代から90年代にかけて、それこそ血のにじむようなプロセスで多様化を進め、見事に復活。社会や組織の競争優位の源泉が変わるなか、多様化の強みを生かす組織づくりが必要です。(山口)

これからの人材に求められること

ダイバーシティに必要なのは、精神の寛容性

ダイバーシティは、自分とは違う考え方や価値観を認め、同じ目的に向かって進むこと。そこには精神の寛容性が求められます。この寛容性は、日本人にかなり欠けている。寛容性を取り戻すことができれば、どんな人も発言や行動が否定されたり、疎外されることはないため、理想の方向性だと思います。(秋山)

少数ニーズに対する想像力や共感力が

これからの人材には求められる

この百年ほどのビジネスは、普遍性の高いニーズから順番に解決してきました。なぜなら、市場が大きいからです。100人に1人しか抱えていないニーズよりは100人が100人抱えているニーズに応える。例えば、洗濯を機械化した洗濯機、食べ物を保存する冷蔵庫って、すごく普遍性が高い。普遍的なニーズの多くが解決されてきた今、たとえ人口の数%であっても、全世界共通の切実なニーズに応えるサービスなら商売になる。これからの人材には、未解決だった問題に気付く力つまり、少数ニーズに対する想像力や共感力が求められます。(山口)

価値観の多様化でイノベーションの目利きは難しい

成功した100のイノベーションに対する発案当初の周囲の反応を調べると、「これやろう」と言われたのが約7%程度。1割以下です。2割が「うまくいくとは思えないけど、そんなにやりたいんだったら大けがしない範囲でやってみたら」という消極的承認。残りの7割は「絶対に失敗する、商売にならない」、そういう反応なんです。多様化とは価値観も多様化するわけで、人が何にお金を払うかも多様化する。こんなのアリ?というビジネスモデルが出てきていて、目利きがすごく難しい時代になっていますが、共感力や想像力で乗り越えていく必要があります。(山口)

- 秋山咲恵 あきやま さきえ

サキコーポレーション ファウンダー

1962年大阪府生まれ、奈良県出身。京都大学法学部卒。アクセンチュアを経て、94年技術系ベンチャー サキコーポレーション創業、代表取締役社長。電子機器のプリント基板検査装置で世界的シェアを獲得。2018年退任、ファウンダー。オリックスなどで社外取締役を務めるほか、国の審議会委員を歴任。著書『仕事力は習慣で鍛えなさい』など。

https://officesaki.com/

- 山口 周 やまぐち しゅう

独立研究者・著作家・パブリックスピーカー

1970年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科卒、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等で戦略策定、組織開発などに従事し、現在ライプニッツ代表。著書『ビジネスの未来』『ニュータイプの時代』『劣化するオッサン社会の処方箋』『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか』など。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)