![対談 [小山堅×秋池玲子] エネルギー基本計画とGXを考える](images/img_20250731_01.jpg)

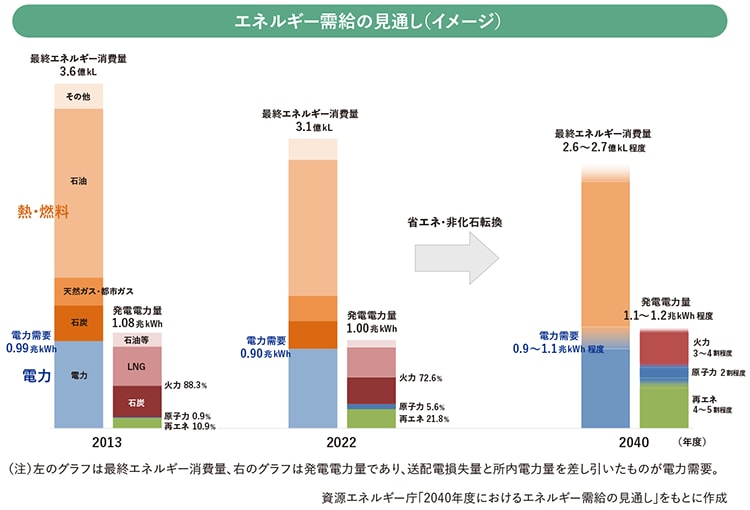

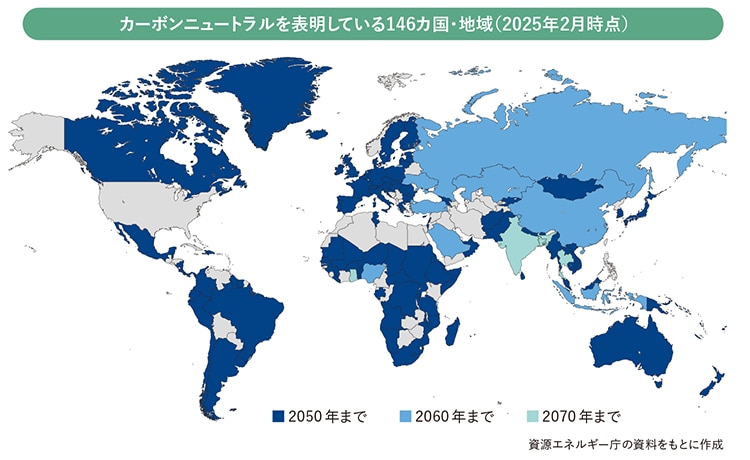

2025年2月、「第7次エネルギー基本計画」が閣議決定。生成AIやデータセンター新設ラッシュ等により電力需要増加が見込まれるなか、脱炭素電源を国際的に遜色ない価格で確保できるかが産業競争力に直結する。エネルギー基本計画と「GX2040ビジョン」の一体遂行が示されるなか、エネルギー基本計画とGXについて考える──

久しぶりに電力需要増大が見込まれるなか

エネ基とGX2040ビジョンの一体遂行へ

秋池 2月に閣議決定された「第7エネルギー基本計画」は、画期的な方向性として、「GX2040ビジョン」との一体遂行を打ち出しました。生成AIの進化・普及など、前回の計画策定時には考えられなかった出来事が急速に進展していて、数十年ぶりに電力需要の増大が見込まれています。エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素の同時実現という難題をどう解いていくかが日本の産業競争力を左右する状況となっています。まず、エネルギー基本計画の概要とGXの現状をどうご覧になっておられますか。

小山 おっしゃるとおり、今回の基本計画の特徴として、日本経済の発展に向け、産業政策とエネルギー政策をどう融合させるかという観点が強く意識されています。同時に、前回第6次計画では脱炭素化に議論が集約され過ぎていた面がありましたが、ウクライナ危機等でエネルギー情勢が不安定化し、世界の分断が進むという情勢変化、日本では電力需要増大という大きな変化のなかでの計画策定。かつ、それを、産業政策、GXとともに考えるということになった。今回、政策の方向性は出されたので、今後、それをいかに具体化していくかが課題となります。

エネ基で政府は方向性を示したが

実行は各企業が独自の強みで具体化する

秋池 GXという目標が定まったのは良かったと捉えていますが、具体化はこれからということですね。

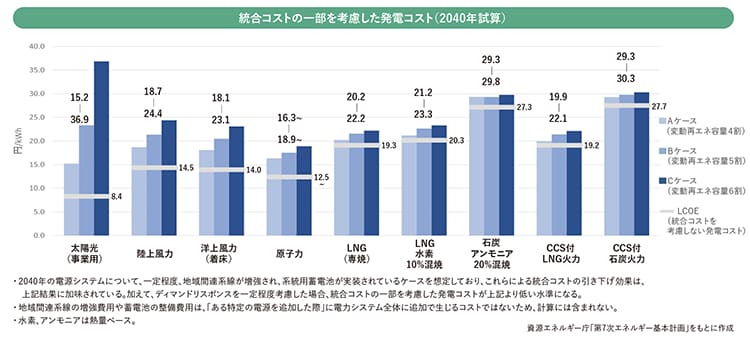

小山 ええ。今回、2040年の電源構成として、再エネ4〜5割、原子力2割、火力3〜4割と、ざっくりした方向性が出たが、火力の内訳などは表に出ていない。でも計画をよく見ると、2040年で温室効果ガスの排出削減73%なので、事実上、電源はほとんどゼロエミッションになっていないと辻褄が合わない。となると、火力発電で、水素やアンモニアをどう使うか、CCS(CO2分離回収・貯留)はどうするか。個別企業の皆さんが自らの強みを生かし、自社は水素を、自分はCCSを、と選択して取り組む。政府が全体の方向性を示したので、各企業が独自に取り組みを具体化するわけです。いわば「共通目標への多様な道筋」。

これは2023年G7広島サミットでの言葉で、世界全体での温室効果ガス削減に向け、それぞれの国情や条件に応じて違うやり方で追求すればいいということで、今回のエネ基もその考えに沿っているとも言えます。

第7次エネルギー基本計画:エネルギー政策の基本的な方向性を示す計画で、2025年2月閣議決定。21年10月策定の第6次計画以降、大きく変化した日本のエネルギー情勢を踏まえつつ、政府が新たに策定した2040年度温室効果ガス73%削減目標と整合的な形で策定。同時に閣議決定された「GX2040ビジョン」と一体的に、エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素の同時実現に取り組もうというもの。

経済と環境が好循環する持続可能な社会へ

分断世界では市場任せでなく政策強化で

秋池 では、持続可能な社会像とGX実現に向けた課題は何でしょうか。持続可能なGX社会とは、経済とGXが好循環で続くことであり、それに向けて企業もエネ基を踏まえた取り組みを行います。その際に、企業にとっては、予見性の高い状態があることは非常に重要です。ある程度長期に見通せないとリスクが高過ぎて、研究開発投資も人材採用もできませんし、資金調達も難しくなります。特にGXの投資は、即座に企業業績に直結するものではないものもありますので、完全に市場に任せるのでなく、ある程度政府が関与して長期に安心して取り組める状態をつくることが不可欠です。

小山 日本の産業政策は、80年代頃まで米国から非難されるほど強力でしたが、その後、市場に委ね、政府の関与はできるだけ控える流れになった。しかし今後、市場に全て任せて大丈夫か。近年の世界の分断もこの問題に影響している。これまでは自由貿易と国際分業が世界経済の最重要原則でしたが、米中対立が深まり、トランプ氏の登場で西側内でも分断が進むと、市場に任せるだけでは限界がある。戦略物資はできるだけ国産化、それが無理なら同盟国・友好国との連携で確保する。これから世界は、政府が積極的に関わり、特に戦略的分野では政策強化を考えなければいけない。

秋池 確かに市場が万全のしくみではないという側面はあり、今世界が直面している課題の1つはそこにありますね。

再エネ統合コストや経済安全保障も勘案、

多多益々弁ず、ではない電源ベストミックス

秋池 データセンターの増加が電力需要の増加に繫がっていますが、今後電力は足りるでしょうか。

小山 新しい情報革命が電力需要を大きく押し上げることになったのは、ここ2~3年の劇的な変化。もともと脱炭素化も電化を促進するが、プラス米国が牽引し急速に世界に伝播した情報革命が大きい。この電力需要増大に対応できないと、つまり電力安定供給に失敗したら、日本経済が立ち後れるかもしれず、エネ基の最重要ポイントだと改めて実感しました。

発電所建設にせよ送電網整備にせよ、電力供給設備は、一朝一夕どころか10年20年という時間軸で考えなければならない。電力需要が増えるとなれば対応は待ったなし。今からやらないと間に合わない。

秋池 長きにわたって電力の需要が減少して来たので、電源を減らす方向であったところを、維持や増設に切り替えるのですから、大転換です。電源は簡単につくれるものではありませんから、すぐに着手しないと大変なことになりますし、それには多額な資金も必要になります。

また、エネルギーは、生活や経済の根幹ですからコストは重要です。GXへの取り組みが始まったときに、必ずしもコストの議論が十分ではなかったことは、世界的にも問題になっていますね。だからと言って、GXをしないわけにはいきませんから、そのなかでどのように経済を成り立たせるかは大きな課題です。

小山 エネルギー転換を産業政策、GXとともに進める過程で、エネルギーコストは軽視できません。エネルギーは日々の暮らしを支えているため価格高騰のインパクトは極めて大きい。現在、日米欧のような先進国でも、所得格差が広がり、社会階層の分断が進展。かつて先進国に存在した中産階級の厚い層は、今や失われた。そのためエネルギーコスト上昇のインパクトが大きい。それも考慮し持続可能性を考えないといけない。

太陽光や風力は国産エネルギーで、変動費での発電コストは非常に低いわけですが、これら変動性の高い再エネ電源の場合、蓄電池なども含む「統合コスト」、電力システム全体を安定させるための追加コストが必要。その検討は必ずしも世界で十分になされていないが、日本の第7次エネ基は統合コストを勘案して最適割合を算出した。海外でその説明をすると、高い関心を呼ぶ場合も多い。

その観点でもう1つ関心があるのは、電気自動車も含むクリーンエネルギーオプションのサプライチェーンが中国などに相当依存している点。これは分断世界において、経済安全保障上のリスクになり得る。戦略的に重要物資の供給を特定供給源に過度に依存するのは、いざというときの大きなリスク。この観点も勘案したベストミックスを考えないといけない。

「多多益々弁ず」ではなく、日本としての最適割合を考える必要がある。

統合コスト:ある電源を追加した場合、電力システム全体に追加で生じるコスト。例えば再エネを入れた場合、出力変動を火力や蓄電池等で調整するコスト。

多多益々弁ず:多ければ多いほど良い。

巨大な脱炭素電源・原子力を眠らせる日本

潜在力活用が低コストのエネ転換を実現する

秋池 コスト面からも経済安全保障上も無制限に再エネを増やすわけにはいかないとなると、日本はどうやってGXを実現すべきでしょうか。

小山 鍵は、原子力だと思う。私は、海外の友人から、日本は世界的に極めてユニークな国だとよく言われます。それは、日本には、事故があったからという特殊な事情の下ではあるが、使っていない既存設備として、巨大な規模の脱炭素で競争力のある安定電源が存在。これを国民の理解を得て安全に動かすことができれば、世界のどの国よりもエネルギー転換を進める上で有利な立場に立ち得る。

もう少し言えば、使っていない既存の余剰能力は、基本的に世界にほぼ存在せず、例外は2つだけ。1つはサウジアラビア。この国は戦略的に原油生産能力の一部を使わず温存しています。通常、大金を投じて工場を造れば、フル稼働するのが当たり前。それを国家戦略としてやらないのがサウジで、それがまさにパワーの源泉。世界の石油市場を左右できる力を保有する。

もう1つが日本の使われていない原子力。これほどの脱炭素安定電源を未利用で持つ国は世界で他にない。この潜在力を活用できるか否かは、国、事業者、自治体も含め今後の日本全体の取り組みにかかる。その成否によって、日本のエネルギー転換のコストに大きく影響することになる。

秋池 電源不足の状況下、原子力も含めた多様な電源でのエネルギーミックスでコストと供給のバランスを分析的に検討する必要がありますね。

小山 使われていない原子力という巨大な電源の活用が日本の国益にかなう。だからこそ第7次エネ基では、震災直後の第4次エネ基から、依存度を可能な限り低減すると言い続けていた原子力について、今回、安全性を大前提に最大限活用する、と大きく政策の方向転換を行った。

担い手となる人材に、5年10年20年…

夢を持続させる青写真を見せる

秋池 既存の電源維持やさらに優れた技術の開発を踏まえた供給のためには、人材の確保・育成が必須です。この産業や研究に自分の生涯を投じようと思えるかどうかは、将来性や夢があるかどうかにかかっています。

小山 原子力は既存炉の活用が最優先ですが、既存炉だけでは人材面で限界がある。新たな建設や新型炉、核融合などの新技術に取り組む姿を見せないと、原子力を学ぶ学生を惹きつけることは難しい。

新型炉や核融合を、日本がめざすエネルギーの未来図にどう位置づけていくのか。日本の政策として、企業の戦略として、5年後10年後20年後とタイムスパンをうまく取って、将来に向けた青写真や道筋を示す。それが、期待や希望を持つ人材を確保し育成する上で重要となる。

秋池 GXも含め、新しいことに多くの人がモチベーション高く、志を持って挑戦するためには、この社会の変革において、自分の果たす役割が全体のどこで役立っているかの実感が大事なのだと思います。長い時間軸における全体感と、自分が関与する時期における全体感。自分の役割に対し実感を持つことも、この産業に身を投じようという魅力に繫がると考えます。

小山 今、エネルギーや環境、気候変動の問題は、若い皆さんの関心が高く、ある意味、今はチャンス。エネルギーは、空気や水みたいに、あって当たり前となると、人々の関心を惹かないが、今は違う。今こそ国も企業も情報発信に力を入れ、関心ある人たちが、夢のある世界に自分も行こうと繫がるようにしておくことが大事です。

黒部開発や原子力のパイオニアとして

関西電力は引き続きGXの牽引を

秋池 最後に、GXの実現に向けて取り組んでいる関西電力への提言をお願いします。

小山 関西電力は、日本の電気事業者の中で、原子力再稼動を最も進めてきた。今後は、将来の原子力人材の育成・確保という面でも、日本をリードしていただきたい。また再稼動の結果として、電気料金が他の電気事業者より低めで推移できることを明示した。ぜひ今後も、日本のエネルギー政策の鍵を握る原子力分野はもちろん、水素も再エネも着実に進め、エネルギー転換のキープレイヤーとして活躍いただきたい。

もう1つ、事業者としての経験や知見から政府に提言することも大事な役割。政府は、大所高所から政策・制度・仕組みをつくるが、それが機能するかどうかは、実際に事業で動かさないとわからないところも多い。事業の観点から見るとこうすべき、と伝える役割をぜひ担っていただきたい。

秋池 黒部ダム建設やそれ以前から、先進的な技術開発やその実現に取り組み続けてこられたことに対し、敬意を抱いています。社会が大きく変わっていくなかでも継続するのは簡単なことではありませんが、期待しています。

エネルギーコストは高くなり過ぎないことが重要である一方、利益が出なければ企業としての持続性がなくなります。適正な電源ミックスで適正な価格水準を実現し、社会の転換をリードする存在であり続けていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。

- 小山堅 こやま けん

日本エネルギー経済研究所 専務理事/首席研究員

1959年長野県生まれ。早稲田大学大学院経済学修士修了。英国ダンディ大学PhD取得。日本エネルギー経済研究所入所、2011年常務理事・首席研究員、20年現職。専門は国際石油・エネルギー情勢分析、アジア・太平洋地域のエネルギー市場・政策動向分析、エネルギー安全保障。東京大学客員教授。経済産業省委員など歴任。著書『エネルギーの地政学』『戦略物資の未来地図』など。

- 秋池玲子 あきいけ れいこ

ボストン コンサルティング グループ 日本共同代表

早稲田大学理工学部卒、同大学院修了。マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学修士。キリンビール、産業再生機構等を経て、BCGへ。2021年より現職。製造業、インフラ産業、エネルギー産業を中心に、事業再生、戦略作成・実行支援、組織改革等を手掛ける。経済産業省委員、電力広域的運営推進機関委員会座長などを歴任。共著『BCGが読む経営の論点』シリーズ他。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)