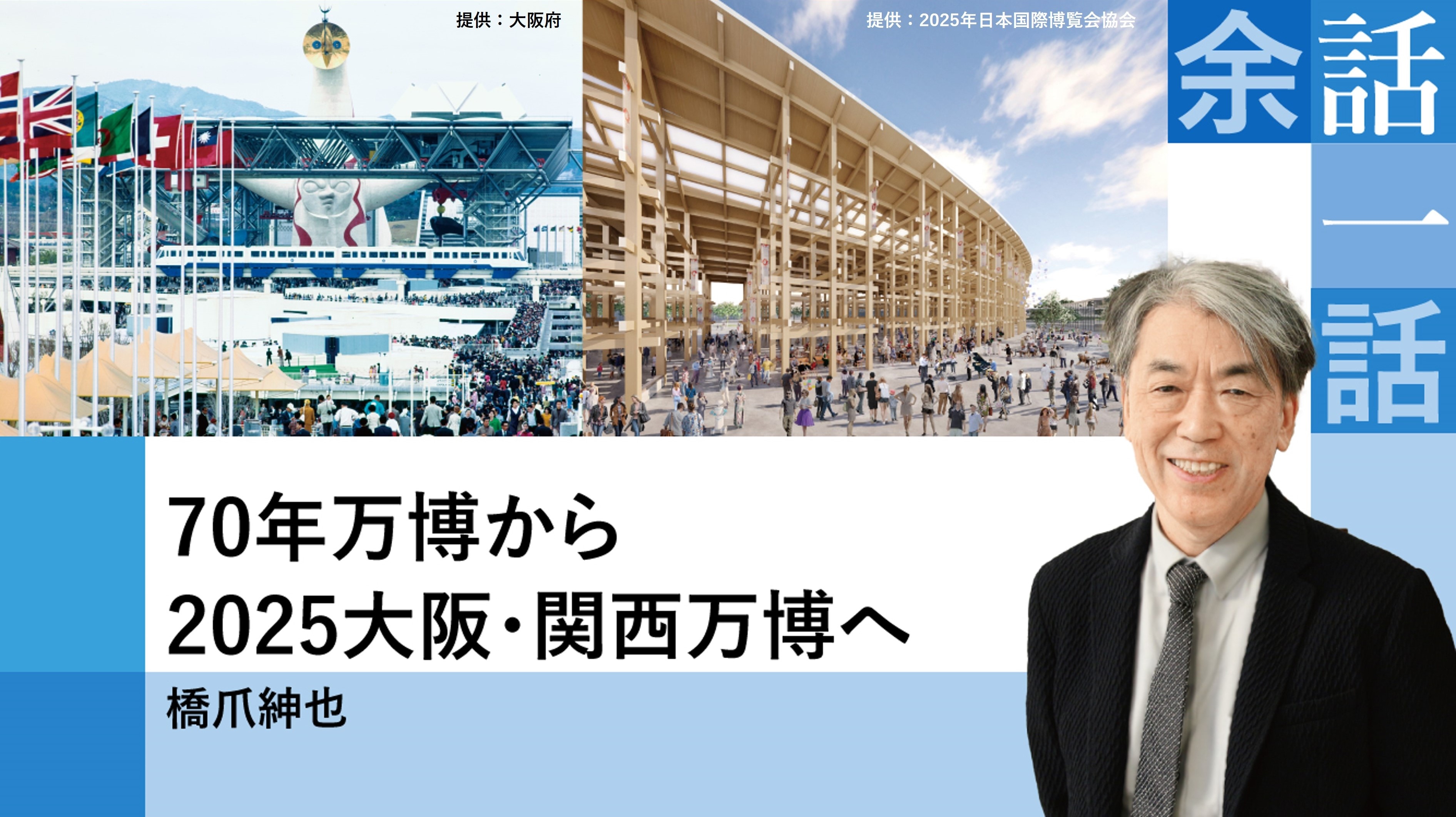

大阪で生まれ育ち、70年万博の時は小学4年生。当時、会場へは18回訪れ、全パビリオンに入ってスタンプやバッジを収集。各国館で世界の多様な文化を感じ、日本企業館ではSFに出てくるような近未来の姿に胸が躍った。前例のない国際的なお祭りを、大阪を挙げてやっているという雰囲気を子供心に感じた。

万博開催に合わせて高速道路や地下鉄が整備され、伊丹空港が国際化されるなど、地域が活性化。70年万博は、日本が戦後復興・経済成長を遂げ、アジアで初の国際博覧会を開催、先進国の仲間入りをした、という意味合いで捉えられるが、世界に自国をアピールすることが万博の目的ではない。もともと万国博覧会は、世界各国の産物や最先端の技術・アイデアを一堂に集め、ビジネスや産業の振興を図る見本市だった。しかし、最新技術を見せる役割は業界別・テーマ別の展示会が担うようになり、万博は人類が直面する課題解決策を各国がともに考える場に変わった。2025年大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。大阪府案の段階では「人類の健康長寿への挑戦」だったが、紛争や貧困に直面する国もあるなか、より普遍的な「いのち」がテーマになった。誰一人取り残されずに人生を充足できる社会をどうやってつくっていくか。日本はどう貢献できるのか。それを示すことが、日本で、大阪で、万博を開くことの意義だろう。

博覧会国際事務局(BIE)

シンボルマーク

あまり知られていないが、博覧会国際事務局(BIE)のシンボルマークは70年万博のレガシーの1つだ。それまで統一のシンボルマークがなく、70年万博準備の一環としてマーク制定が提案され、公募の上、日本人出品者の案が採択された。万博のレガシーとは、モノを残すことだけではない。万博を機に未来像を描き、それを具体化するアイデアや技術が生まれ、大阪・関西万博から始まったといえるものを残すことが本当のレガシーではないだろうか。まずは各国・各企業の展示・催事を見て、世界を味わい、国際的な雰囲気を楽しんでほしい。そして、世界の人と一緒に「いのち」の問題を考え、力を合わせて解決するきっかけになってほしいと願っている。

- 橋爪紳也 はしづめ しんや

大阪公立大学研究推進機構特別教授

建築史学、都市計画学、都市観光研究、都市文化論を研究。大阪府と大阪市の特別顧問を務め、万博誘致に構想段階から携わる。著書『大阪万博の戦後史 EXPO’70から2025年万博へ』『EXPO'70パビリオン』など。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)