![対談 [田中里沙×宮田裕章] 地域経済活性化──万博の生かし方](images/img_20250331_01.jpg)

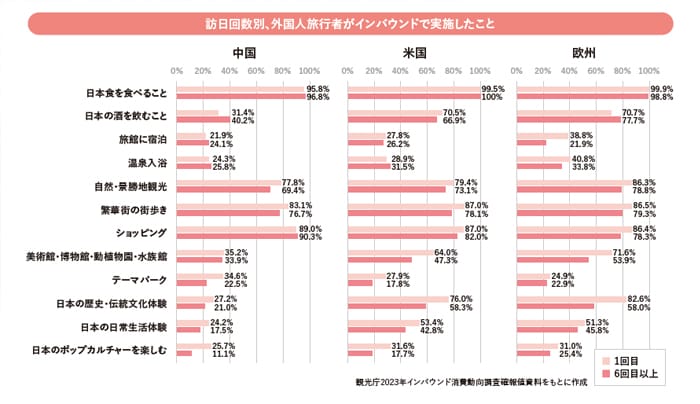

東京一極集中の是正が長年の課題となるなか、2024年訪日客の旅行消費額は8兆1,395億円と過去最高(速報)。地域資源を生かした地域の発展が期待される。

2025年大阪・関西万博を機に、地域経済の課題と活性化方策、万博が果たす役割や可能性など「地域経済活性化」を考える──

世界の行く先が見えないなかで

未来ビジョンを考える万博が始まる

田中 今日は地域経済活性化、万博の生かし方がテーマです。宮田さんは一見、新世代のアーティストみたい(笑)ですが、医学部教授。医学と事業の繫がりをつくっていらっしゃる。

宮田 ええ。かつては未来を経済合理性以外で見ることは難しかったのですが、医学はお金より命を考える数少ない分野。患者さんの命を救い、「いのち輝く」という万博のテーマにも繫がるウェルビーイングを可視化して、寄り添う。未来を良くするために貢献したいという思いで、やってきました。

田中 その活動自体が、必然的に万博に繫がってきた感じですね。万博のあり方が変わるなか、どんな可能性が顕在化するのか楽しみです。

宮田 1970年万博は経済成長のど真ん中でしたが、今は世界がどこに向かうか誰もわかっていない。混迷の中で皆で未来を考える。

70年万博は岡本太郎さんがテーマ事業プロデューサーでしたが、今回は私を含めて8人。8つのテーマウィークを設定し、各国、各企業関係者が緩やかに連携しつつ、未来のあり方に問いを立て、訪れる人たちと一緒に考える場をつくるというのが今回の主旨です。

岡本太郎 (1911-1996) :芸術家。1970年大阪万博で太陽の塔を制作。

8つのテーマウィーク:世界中の国々が地球的規模の課題解決に向け、対話によって「いのち輝く未来社会」を世界と共に創造することを目的として行う取り組み。地球的課題の8テーマと日程は「未来への文化共創(4/25-5/6)」「未来のコミュニティとモビリティ(5/15-26)」「食と暮らしの未来(6/5-16)」「健康とウェルビーイング(6/20-7/1)」「学びと遊び(7/17-28)」「平和と人権(8/1-12)」「地球の未来と生物多様性(9/17-28)」「SDGs+Beyond いのち輝く未来社会(10/2-12)」

経済中心軸で都市化が進んだが

未来の価値はコミュニティが紡ぐ

田中 私自身は今、社会人大学院で地域に新事業を起こそうとしています。女性や若者が地域で仕事をして楽しく暮らせる社会が良いが、実は若者と女性が東京に一極集中。加えて人口減少や高齢化、気候変動で災害も増えている。経済面では、インフレが進んで物価が上がり、大変暮らしにくくなっている。これを打開するには、社会の仕組みのつくり直しが必要です。

宮田さんはデータで世の中を読み解きながらアートの力を使ったりして活動されていますが、地域活性についてどうお考えですか。

宮田 新しい時代に向け、既存の流れを変えなきゃいけない。今までの地方創生は、世界で100年ほど続く都市化のトレンド、人を労働力として都市に住まわせ経済を活性化させていくという、経済中心の軸でした。でも今、世界中でSDGsなど、経済はあくまでも手段で、どんな未来をつくるかが先にあるべきという視点から産業や暮らしを捉え直す動きがある。それは都市化でなく地域、コミュニティを考えるということです。

例えば、日米のこの十数年の経済成長を見ると、アメリカは西海岸のテックジャイアント5~6社を除くと日本と変わらない。かつての米経済の中心・東海岸は、今や既存のものがひしめいて膠着状態。そこで比較的自由な西海岸に新しい人たちが集まって新たな価値をバーンとつくった。日本は高度経済成長でジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた1980年代の枠組みの中で膠着し、特にデジタルで遅れたが、未来は密集し過ぎていない地域から新しい価値を紡ぐことがすごく大事になる。

私たちも岐阜県・飛騨に新しい大学を構想していて、全国15地域に拠点を置き、各地の資源を生かして未来に繫がる取り組みを行う。飛騨は、白川郷を軸にした観光で年間600万人が来るエリアですが、面積の9割を占める森林資源は全く活用されてない。それを活用した新しい産業や再生可能エネルギーを軸に新しい場をつくる。別のエリアでは、健康やアートを軸にするなど、各地域の魅力を生かしながら活性化を図る試みです。

若者が出ていく最大の理由は、未来がない、仕事がないということ。だから私たちは地域の企業や行政、NPOと連携してプロジェクトをつくって若者を招く。さらに人生100年、生涯学ぶ時代になると、大学は青年期の一時期でなく、ずっとコミュニティと繫がり続ける役割もある。私自身もプレイヤーとして関わりながら未来づくりに貢献したいと考えています。

そこにしかない場や自然、歴史、文化、特産品、

地域資源を経営資源に変えて魅力に仕立てる

田中 素晴らしい。地域特性って絶対ある。私たちも全国約50地域と連携協定を結んでいるんです。人口100万人以上の都市から数千人の町まで、その地域にしかない魅力的な場所や自然、歴史、特産品、文化など、多様な地域資源を経営資源に変えて、未来の価値をつくっていきたいです。

宮田 面白そうです。都市化は利便性を高める反面、地域の個性を失くす。例えば、ある地域にモールができて便利になったが、地元商店街は衰退。地元の人たちの誇りはなくなり、観光客は画一的な街に魅力を感じない。自分たちが誇れて、外の人にも魅力を感じてもらうには、どうするか。日本で成功しているのはアートの香川県・直島や、パウダースノーを生かした北海道・ニセコ。没個性の都市化の波に呑まれるより特徴をつくることが大事です。

「いのち輝く」という万博テーマの出発点は、命の灯火を消さないことですが、飢え死にしない程度に支援するより、生き甲斐を持って働く支援をしたほうがはるかに有効。地域の価値も、最低限の都市機能でなく、地域ならではの自然や伝統文化、アートといった輝きをどうつくるかです。

万博会場中央にある「静けさの森」の一角にある屋根も壁もないパビリオンが

万博会場中央にある「静けさの森」の一角にある屋根も壁もないパビリオンが宮田氏プロデュースのテーマ事業「いのちを響き合わせる」の舞台になる

田中 「ディスカバー農山漁村の宝」という国による選定があり、例えば北海道の幌加内町では、高校の授業で特産のそばを学ぶ科目がある。そば部もあって、そば打ちを練習したり、ドイツにマイスター修行に行き就職する子もいる。高知県の商業高校ではジビエの商品開発をしている。高校生が地域を変えようと挑んでいます。

ディスカバー農山漁村(むら)の宝:農林水産省が主催する「強い農林水産業」「美しく活力ある農山漁村」の実現に向け、農山漁村のポテンシャルを引き出すことによる地域活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例を選定、全国への発信を通じて他地域への横展開を図る取り組み。

宮田 日本ではインバウンド消費が2030年に自動車産業の輸出規模を超えるとも言われていて、特に外国人に人気のコンテンツは食。世界で一番ミシュランの星の数が多い東京、星密度が高い京都だけでなく、全国に地元食材と結びついた美味しいものがある。食は地域観光の大きな骨格です。

田中 地元の食を深掘りすると、食をベースに新しい事業やサービス、商品をつくれます。例えば、嫁ぎ先の製麺場でそばをつくっていた山形県の女性が、特産のビーツを練り込んだピンク色のパスタを思いつき、サクラパスタと名付けて商品化すると、ヨーロッパや韓国で大ヒット。お洒落な新事業を創出したことで、入社希望者も増加。そうやって地域経済が回っていくのが理想的です。

制御できない自然を取り込み変化を楽しむ

自然と人工物の往還時にアイデアは閃く

田中 新しい構想やアイデアって、自然と人工物の間を行き来するときに閃く。宮田さんが行っている、地域の自然の中にアートをポンと置く活動などすごく刺激的で、新しい物の見方を提案してくれる。よく地域には娯楽コンテンツがないと言われますが、アイデア次第で幾らでも設定できます。

宮田 都市には人々を人工的に刺激する装置は数多いが、人工物は飽きやすい。自然は同じ瞬間がないので、飽きずに感動できる。アート展示も人工空間の中で安定した体験を提供するだけでなく、自然や気象など制御できないものを取り込んで、変化していくアートが注目されている。直島や越後妻有の芸術祭など、地域の自然の価値を高めながら、地域と響き合うようアートを置いていけば、地域の可能性が開く。

今、関心があるのは、落差が必要な小水力や強風地域の風力など再生可能エネルギー発電とアートの組み合わせ。人が住みにくい分、風光明媚で自然の力が強い場所の力を借りて、ちょっとアートを置くだけで、みんなが訪れる魅力的な地域に変わってくる。

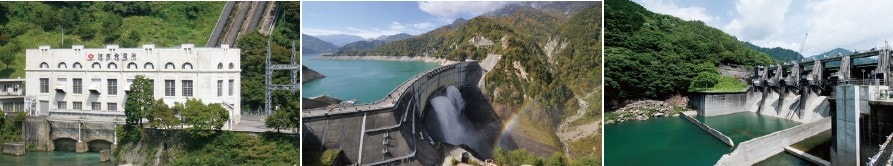

田中 ダムもすてきな場所、ダムのファンって女子も大勢いる。

宮田 黒部ダム、最高ですよ。人間と自然の拮抗と調和の中で生まれる膨大な水のエネルギーは見るだけでわーっと感動。ダムでアートをしたい。黒部のような巨大ダムだけでなく、小水力エリアにアートがあるだけで、訪れる人の体験を豊かにできる。

最大多数の最大幸福でなく

最大多様・最大幸福をデータがもたらす

田中 宮田さんはデータサイエンティストでもありますが、今、データ駆動型社会と言われながら、データを使いこなせていない現実がある。データやデジタルの力で地域活性化を前進させるにはどう考えればよいですか。

宮田 データが変えたのは、見えなかったものの可視化。例えば衣類。かつては4~6割捨てていたが、製造・販売・廃棄にかかる環境負荷を可視化したことで、大量生産・大量廃棄にブレーキがかかってきた。

データはさらに一歩先の重要な役割がある。従来は同じものをつくってみんなに配るという最大多数の最大幸福しかできなかったが、データ化で一人一人に寄り添えるようになった。象徴的なのはコロナ禍の給付金。好景気のIT産業に10万円配っても効果はない。彼らに配らなければ、本当に困窮している人たちにもっと手厚くできる。必要なタイミングで必要な支援を必要な人に届ければ、救える命、支える価値は全く変わる。これがデータの力で、「最大多様・最大幸福」と私は言っています。

それは地域にも言えるわけで、今まで最大多数・最大幸福で平均的な都市機能を揃えたが、それなら大都市のほうがマシ。むしろ今後は世界と繫がってユニークな価値をつくる。例えば伝統工芸品のうちわは、もうこの周辺に欲しい人はいない。だけど世界中に買いたい人がいるかもしれない。デジタル技術で繋がる時代には、地域の価値自体を高めることが重要です。

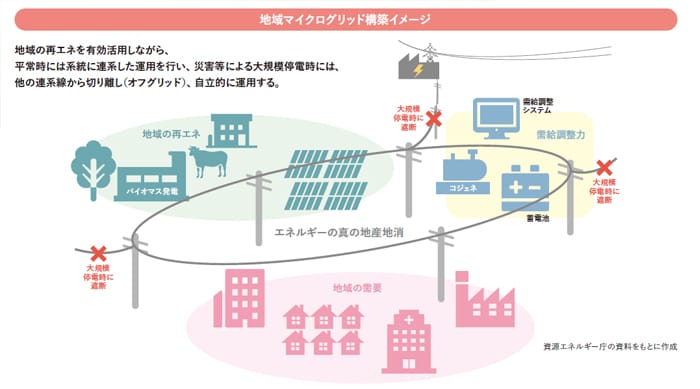

スマートグリッド+オフグリッドで

公共財・電気のフェイルセーフ実現を

田中 再エネとアートの話も出ましたが、電力会社は重要なインフラを担っている。宮田さんは電力会社の存在意義や価値を、どうお考えですか。

宮田 未来に向かう人類の駆動に電力は不可欠です。生成AIが現れたこの数年、すごい狂騒曲が繰り広げられている。「思ったより人類に電気が必要だった!」と。私たちの未来像は電力に支えられているが、貯め続けられない点に電気の難しさと愛おしさと儚さと、そして公共的な側面を感じます。困ったときに電気をどう共有していくかは重要な課題です。

田中 電気は目に見えず、普段みんなから「毎日ありがとう」と言われることはないのですが、必要不可欠な公共財。特に災害が多発するなか、いざというとき自分たちの日常を守るには何をしておくか。公助・共助・自助のうち、公助に100%委ねるわけにはいかず、産官学民が連携する共助が大事。となると災害時に電気をどうするか、話し合っておく必要がある。

宮田 イーロン・マスクがテスラを起こした動機は、エネルギー問題の解決だった。電池としてのEVを繫いでおけば、災害時に貯めておいた電気を使える。電力の弱点を補いながら未来への持続可能性が発端だったんです。

だから電気も多様なものが繫がるプラットフォーム・スマートグリッドに加え、緊急時にオフできる地域マイクログリッドを構築し地産地消エネルギーを共有しながら使うことが、危機到来時のフェイルセーフになる。

田中 緊急時にも日常でも使えるフェイズフリーが注目されるなか、備える防災として、電気の力をいろんなフェイズで考えればいいですね。

宮田 実は私、趣味はスマホの充電(笑)。とにかく充電していないと落ち着かない。充電器や変換ケーブルを常に持ち歩いているんです。

田中 関電グループの関西電力送配電では今回の万博でスマートポールというのを建てて、スマホのワイヤレス充電ができるようにするそうですよ。

宮田 最高ですね(笑)。体験しに行きます。

スマートポール:通信基地局や公衆Wi-Fi、街路灯、防犯カメラなどを備えた多機能ポール。

万博という装置を上手に使い

交流人口を増やし地域の宝を発掘しよう

田中 多岐にわたるお話を伺いましたが、万博は、日本の地域にとって多くの外国人が集まる大きなチャンスです。

昨年8月に福井県で開催された全国知事会議で、万博を機に交流人口を増やす策について、知事の皆さんと意見交換しましたが、万博で出会った食や伝統品をきっかけに、外国の方も日本の方も日本各地にお出かけいただければ嬉しい。万博という装置を使えば副産物として交流人口が増加し、地域に埋もれていた宝の再発見が期待できます。

宮田 そうですね。地域活性化のチャンスとして、うまく万博を使っていただく。出展でも入場でも、思うがままに参加してくださるといい。

田中 めったに見られないものが、デジタルの力で見られる瞬間もあるから、夢と希望を持っていろんな体験をしに行きたいと思います。

- 田中里沙 たなか りさ

事業構想大学院大学学長

三重県生まれ。学習院大学卒。広告会社を経て1995年「宣伝会議」編集長、2011年宣伝会議取締役副社長兼編集室長としてメディアを統括。12年地域活性化や新規事業構想を担う人材を育成する事業構想大学院大学教授、16年より現職。専門はマーケティング、コミュニケーション。内閣府、総務省、財務省、環境省、国土交通省等の審議会委員を務める。

https://www.mpd.ac.jp/education/faculty/RisaTanaka

- 宮田裕章 みやた ひろあき

慶應義塾大学医学部教授/データサイエンティスト

1978年岐阜県生まれ。東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了、同分野保健学博士(論文)。データサイエンスなどを駆使して社会変革に挑戦、現実をより良くするための貢献を軸に研究活動を行う。2025大阪・関西万博テーマ事業「いのちを響き合わせる」プロデューサー、26年開学予定「Co-Innovation University(仮称)」学長候補。

https://uoc.world/people/details/?id=zjttapy0v

https://co-being.jp/expo2025/

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)