ゼロカーボンエネルギーのリーディングカンパニーを目指す関西電力にとって、サプライサイドで重要な役割を担う原子力。国内初の40年以降運転に向け安全性向上対策工事を担当した中本勝人(美浜発電所・土木建築課)に話を聞いた。

美浜発電所

40年以降運転に向けてどのような工事を行ったのか?

美浜発電所 土木建築課 中本勝人

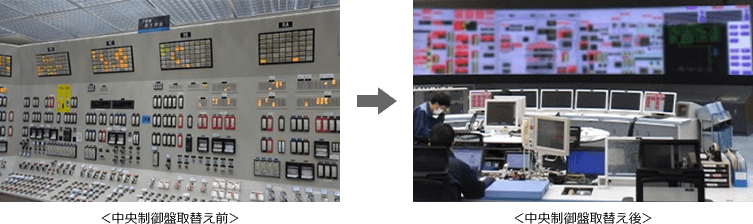

津波から発電所を守るための防潮堤を構築したり、重要な機器が格納された施設の耐震補強や原子炉格納容器の構造を強化するなど新規制基準を踏まえた安全性向上対策工事を実施しました。加えて、操作性やメンテナンス性を向上させるため、中央制御盤をアナログ式からデジタル式に取替えたり、要員確保のため、免震事務棟を設置するなど自主的な取組みも行いました。

中本さんの担当業務は?

3号機構台(原子力格納容器または屋外へ大型機器などを移動するための作業台)設置工事の現場管理や検査を担当したほか、中央制御室耐震補強工事、中央制御盤取替関連工事、燃料取替用水タンクなどの耐震裕度向上工事などを担当しました。

多くの工事に携わるんですね。

そうですね。私の専門は建築工学なので建築に関わるさまざまな工事に携わります。建築物は事業活動の礎となり、特に原子力発電所の建築物は重要な機器を格納し、支える機能を持ち合わせているため、ミリ単位で、機器配置や設置高さを確実に守る必要があります。与えられた条件をしっかりと把握した上で建築設計に対する責任感を持って現場管理に取り組みました。

美浜発電所で勤務する前は、原子力事業本部で新規制基準のうち津波関係について、全プラントの審査対応をやっていたのですが、自分で手掛けたものを現場で形にしてみたいと思い、異動を志願しました。美浜発電所は私の初配属先でもあるんです。19年ぶりに美浜に戻ってきたのですが、新人の頃を思い出し、気が引き締まりました。

特に苦労した工事は?

構台設置工事です。もともと32mの高台にあった既存設備の取替えに加え、火災や重大事故・大規模損壊等に対処するための設備新設計画もあるなか、構台に関連する工事は30件ほどに膨らみました。とりわけ3号機の周辺は作業エリアが狭く、各工事が独断で動くと事故が起きかねないという懸念がありました。安全最優先で進めるために、私が所属する土木建築課が中心となり構台エリア工事の調整を実施しました。調整会議の場では、緻密に検討された1日単位の工程や、重機配置図・エリア調整図等を持ち寄ってもらい、手戻りが生じないよう確実かつ慎重に調整を進めました。構台は工事関係者が非常に多く、調整会議には50人を超えるメンバーが一堂に会します。現場管理をしながら、会議の準備やフォローを行うのは労力のかかる仕事でした。

上 (左)美浜発電所3号機旧高台 (右)掘削時の様子

下 安全性向上対策工事が完了した美浜発電所3号機構台

構台設置工事は無事故・無災害だったと聞いています。どのような安全対策を行ったのか?

現場パトロールの様子

エリア全体としては、調整会議で施工順序を決め、同時進行しても事故が起きないよう緻密に工程・エリア調整をして徹底的に安全確保の対策をしました。構台設置工事の現場としては基本的な安全“考動”*を徹底していただくよう朝礼で促したり、現場の作業責任者、職長および私共で常々ディスカッションをしながら安全の相互確認と気付く力を高め合っていきました。様々な視点で安全をチェックするため、現場パトロールの回数を増やして、安全対策や手順の実施状況をチェックしました。

朝礼では、各自基本動作を逸脱してしまいそうなシーンを発表してもらい、どのように気をつければよいか話し合いました。これにより、個人の弱点を補うために、現場ではどのようにすればよいのか、周囲はどのようなサポートをすればよいのか見えてきました。

パトロールでは、「一見、安全に見えるような状態であっても、過信はNG。さらに一歩上の安全を目指していこう」と伝え続けました。皆プロなので気を付けるのは当然です。ただ、どういうことに対して、どのように、どれくらい気を付けないといけないかというのは、作業の場面によって異なります。一歩踏み込んだ先で、上からものが落ちてくるかもしれない、倒れてくるかもしれない、と考えればキリがありませんが、そうならないように見えないリスクについても五感を研ぎ澄まして事故災害が起きないよう、リスクを事前に評価し、対策を含めて考えてほしいと伝え、理解してもらいました。現場の安全確保は一朝一夕では成し遂げられず、時間はかかりましたが継続した取組みの甲斐もあり安全文化をさらに発展させることができたと感じています。

*安全“考動”:自ら安全について考え、明確な意思と目的に基づいて行動すること

工事が終わっての感想は?

計画どおりにすべての工事を終えることができ、まずはほっとしています。

工事を通してゼネコンや協力会社の方々、加えて他課の工事担当や隣接エリアの他業種の方々も含めチーム一丸となり、心をひとつに取り組むことができました。私が力不足で悩んでいた時も、必ず助けてくれる上司や仲間に恵まれました。周囲のサポートがなければ完遂できなかったと思うので、構台設置工事にご尽力いただいた、一人ひとりへ、感謝を伝えたいです。

工事が終わり、現在の仕事内容は?

建設設備の巡視点検の様子

約200カ所の建築設備の巡視点検やメンテナンスに取り組んでいます。構台もその中のひとつ。完成して1年が経過しましたが、私は、作って終わりではなく、「まさに今からが本番」と肝に銘じながら日々の業務に取り組んでいます。小さな気付きが後で大きな事態とならないよう、日々の点検や設備の評価を基にして、即座に手を打っていきます。この仕事は、現場の知識や経験、勘所が求められるので、難しくもあり、一方で、楽しく魅力的な仕事でもあります。これからも、設備に対する愛着やこだわりを持ち続けてメンテナンスしていきたいと思います。

今後の抱負を!

安全性向上対策工事の完了は40年以降運転のスタートライン。安全最優先で3号機を再稼動させ、安全、安定運転を確実に達成できるよう、日々邁進していきたいと思います。また、安全性向上対策工事の現場で培った安全最優先の“考動”を次世代に伝えていきたいです。安全最優先とは徹底して安全の道を選ぶこと。ときには勇気を持って立ち止まることや、不便だと思ってもあえて回り道を選ぶことも必要です。「心配し過ぎだ、ビビリだ」と言われるくらいに危険感受性を高めておけば、迷わずに安全策を選ぶことができると思います。この感性は現場の技術者として極めて重要です。

美浜発電所3号機は5月20日から5月22日にかけて燃料装荷作業を実施しました。今後、トラブルの未然防止を図るため、再稼動経験のある大飯発電所の技術系社員や協力会社、メーカーと協力し、約200人体制で実施する総点検を経て、6月下旬に原子炉を起動する予定です。その後、当社OBなどとも協力しながら実施する集中的な安全確認を経て、6月下旬には発電を開始し、7月下旬に本格運転を再開する予定です。

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)