富田浩文|スパコン「富岳」が解明する気候変動

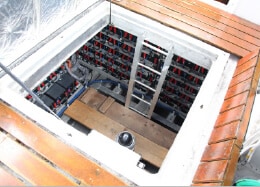

神戸学院大学からほど近い理化学研究所計算科学研究センターでは、先頃「京」の後継機としてスパコン性能世界一を獲得したスーパーコンピュータ「富岳」が本格稼動を始めている。

気象予測や気候研究の分野は、スパコンの導入でより細かく、より広範囲の計算ができるようになり、予測精度が増しているらしい。「『富岳』だからこそ予測の質を格段に向上させることができる」と話してくれたのは、富田浩文・理化学研究所計算科学研究センターチームリーダーだ。

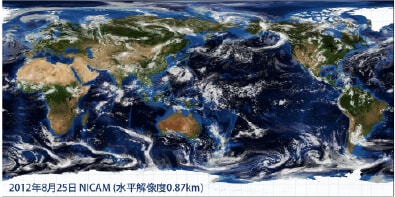

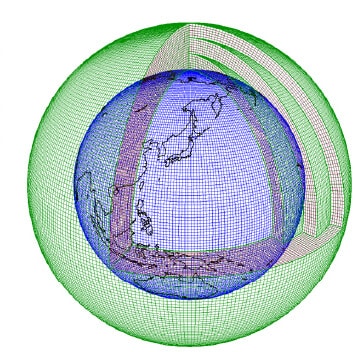

天気予報のための気象シミュレーションでは、地球を取り巻く大気を細かいメッシュで分け、メッシュごとに大気状態の変化を計算する。「富岳」では多様なシミュレーションを同時に行うアンサンブル予測に重点を置き、世界の気象機関が行っている予測の約500倍もの大規模な気象計算に成功した。この方法を使えば、ゲリラ豪雨の地域や、台風の進路・規模の予測へより信頼性を与えることができるようになり、被害の軽減に生かせるという。

一方、30年先、100年先の気候や環境の予測には、大気、海洋、植生、CO2濃度など多くの要素を採り入れた地球統合モデルを使う。富田氏は気象学者の悲願ともいわれる雲の形成過程を紐解き、モデルの不確実性を低減させる研究を進めている。「不確実性を低減させ、長期的な地球環境の予測に役立てていきたい」。神戸ポートアイランドから気候変動解明に向けた新たなアプローチが始まろうとしている。

2012年8月25日の観測データを初期値にした地球全体の大気のシミュレーション

海洋研究開発機構・東京大学大気海洋研究所(HPCI戦略プログラム分野3) |

地球の大気を格子で区切ったイメージ図 |

スーパーコンピュータ「富岳」 ©理化学研究所  |

- 富田浩文

理化学研究所計算科学研究センター

複合系気候科学研究チームリーダー

1969年京都府生まれ。東京大学大学院工学系研究科修了。地球フロンティア研究センター(現 海洋研究開発機構)主任研究員を経て2011年より現職。

https://www.r-ccs.riken.jp/jp/overview/lab/ccsrt.html

大出 剛|海上輸送のゼロカーボン化を進める水素船

神戸の対岸の夢洲で行われる2025年大阪・関西万博に向け、岩谷産業や関西電力、東京海洋大学などを中心に、水素燃料電池船(水素船)の商用利用プロジェクトが動き始めている。水素船は水素を使って電気を作る燃料電池を搭載しており、電気を動力源とするため、重油などを燃料とする従来の船舶と違い、航行中にCO2を排出しないのが最大の特徴だ。

「水素船自体は運航可能な形に仕上がっているが、商用船としての実用化には燃料補給が課題」と話すのは、16年から水素船開発に携わっている大出剛・東京海洋大学教授。水素はエネルギー密度が低く、船を動かすには大量の水素が必要。化石燃料船は出航時に数週間分の燃料を積んでいるが、水素船では人や荷物を積むスペースを考えると燃料は1日分しか積めない。頻繁な燃料補給が必要で、水素船の運航状況・燃料残量と陸上水素供給基地の状況をICTで「見える化」し、スムーズな燃料補給を実現するシステムの構築を検討しているところだ。また、水素利用で増大するコストを抑えるため、水素と電気のハイブリット運航も検討している。インフラ整備が進み、水素船の商用運航が実用化されれば、遅れていた輸送分野、とりわけ海上輸送のゼロカーボン化が進む。

大阪・関西万博では、夢洲の万博会場と対岸を海路で結ぶ。「変革期には解決すべき課題も多いが、これまでの水素船研究で得た知見を生かし、果敢にチャレンジしていく」と大出教授。ゼロカーボン社会を見据えた動きが加速している。

|

左上/商用運航を目指す水素船イメージ |

- 大出 剛

東京海洋大学特任教授

広島県生まれ。東京商船大学卒。工学博士。横河電機を経て現職。電動化船舶、次世代水上交通システムなどの研究に従事。

https://www.kaiyodai.ac.jp/

![YOU’S[ユーズ]](/corporate/report/yous/images/header_logo.png)