2013.07.12(2020.07更新)

子どもの頃、突然の停電を経験したことはあるでしょうか。

雷や大雨で、突然、真っ暗になってしまう部屋。

「ああ、またか」と当たり前のように、ろうそくや懐中電灯を探す大人たち。

暗闇に少し不安を感じながらも、いつもとは違う状況に少しワクワクしてしまう気持ち…。

こんな停電にも、最近あまり遭遇していないな、と思う方も多いのではないでしょうか?

実際、20代半ばより若い世代では、“停電”という状況に遭遇したことのない人も多いようです。

しかし、もしも今、日常的に予測不能の停電が起こったら?

アナログな時代では、停電が起きても普段どおりの生活が送れていたかもしれません。

しかし、デジタル社会の現代ではコンピュータはまったく動かなくなるかもしれない。

大切なデータも消えてしまうかもしれない。

電話もできなくなるかもしれない。

すべてのIT機器がうまく使えなくなるかもしれない・・・。

そんな不安を抱えずに、安心して仕事をしたり勉強したりできる現代。

停電があまり起こらなくなった、その背景にはどんな理由があるのでしょうか。

停電をおこさないためにー電気の山と谷

スワイプしてご覧ください。

事故や雷などの災害によって設備が故障し停電が起こる場合もありますが、電気の需要と供給のバランスが崩れることによっても停電は発生してしまいます。需要が供給力を上回った場合、需給バランスが崩れ、周波数が低下します。それがある程度限界を超えると、広範囲にわたって停電が発生する恐れがあるのです。

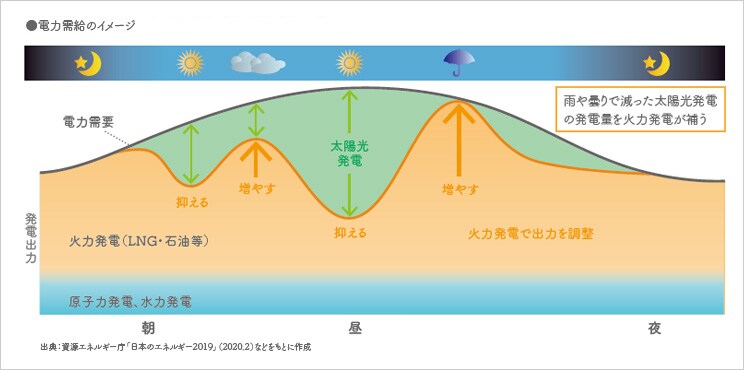

つまり電気は需要と供給のバランスが非常に大切になりますが、電気の需要は年間でも、そして1日の中でも大きな差「山と谷」があります。

年間でいえば、夏のエアコン利用による電力消費がもっとも多く、次いで冬の暖房による電力消費もあり、夏と春・秋では電力需要の差は1.5倍。

1日でいえば、昼間14~15時頃が最も多く、深夜から早朝にかけてが最も少なくなっており、その差は約2倍あります。

そのため電力会社は、電気がどのくらい消費されるかを常に的確に予測し、需給バランスを保っています。

発電方式の

特徴を生かして

1日の中、そして年間でも大きな差がある電力需要にこたえるために、電力会社では火力、原子力、水力などそれぞれの発電方法の特徴を生かして、バランス良く供給しています。

発電コストが低廉で、昼夜を問わず継続的に稼働できる水力や原子力が、24時間一定の電気を作ります。その上で太陽光をはじめとした再生可能エネルギーを使って発電しますが、雨や曇りの日、夜間には太陽光では十分に発電できなくなるので、火力発電を使って発電量を調整しています。

そのため、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの発電量が増えれば増えるほど、それをバックアップするための火力発電が必要になります。

スワイプしてご覧ください。

現時点での技術を前提としたそれぞれのエネルギー源の位置付け

(エネルギー基本計画2021年10月策定)

| エネルギー源 | 位置づけ |

|---|---|

| 原子力 |

|

| 再生可能 エネルギー |

|

| 化石エネルギー |

|

| 水素・アンモニア |

|

| 熱 |

|

震災以降、一気に高まった火力発電への依存度

これまで電力会社のほとんどは火力、原子力、水力など複数の電源をミックスすることにより、電力の安定供給を行ってきましたが、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故以降、この電源構成は大きく変化しました。しかし需給がひっ迫することによる大規模な停電は発生しておらず、その理由の一つに火力発電所の再稼動があると考えられます。

関西電力でも昭和45年に運転開始し、長期計画停止中だった海南発電所2号機を10年ぶりに再稼動するなど、電力需要に応えました。安全に再稼動するために限られた時間で全力で復旧工事を行った結果、関西電力での平成24年度の火力発電所の運転日数は、震災前に比べて5割も増加しました。

一方で、供給力確保のために定期点検を延期するなどして、火力発電所を酷使する状況が続き、トラブルが急増したという現状もあります。

また、東日本大震災前の平成22年度実績とH26年度実績と比べると、火力発電比率は45%から85%に増加、火力燃料費は8,434億円増加しました。

どんな時も安定して

電気を供給するには

電気を安定して供給するためには「予備力」も必要です。

天気や気温が急変することによって需要が増えたり、社会的事件や設備の想定外の事故によって供給力が落ちても、安定して電気を供給できるように、常に予備力も確保しなければならないのです。

予想される最大電力に加え、予備力をもって発電するために必要な、火力、原子力、水力発電。世界最高レベルの電気の品質が維持できているのは、これらの特徴をうまく組み合わせているからだといえるでしょう。